- Détails

- Catégorie : Enseignement de l'équitation

- Affichages : 53528

Les fondements de l'équitation de tradition française

et proposition pour une nouvelle évolution

par Patrice Franchet d’Espèrey ©

Cette communication a été donnée le jeudi 16 octobre 2014 en ouverture des 1ères rencontres de l'équitation de tradition française qui ont eu lieu à l'Ecole nationale d'Equitation à saumur

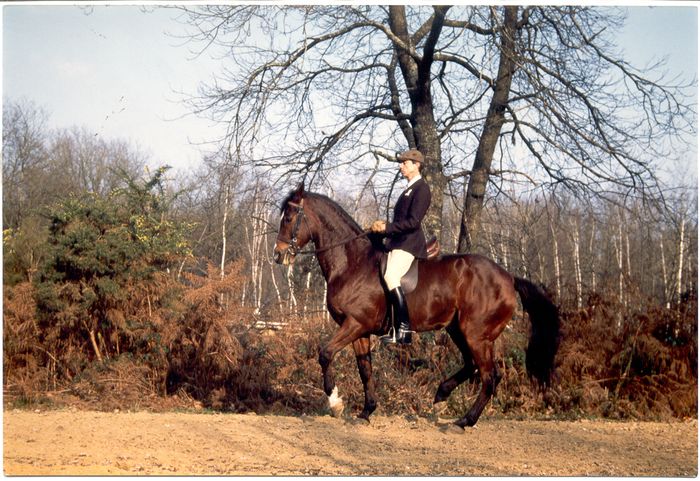

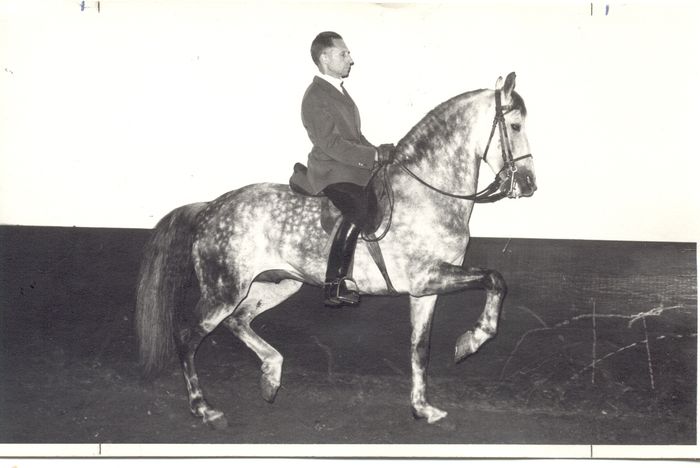

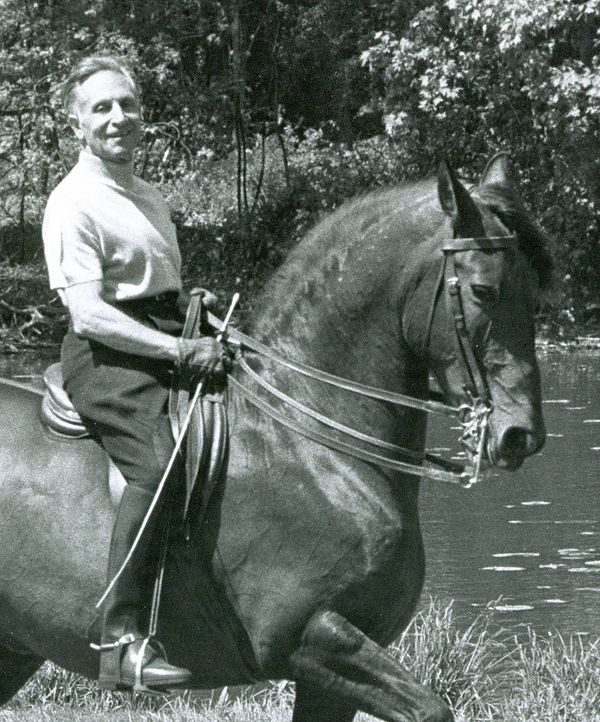

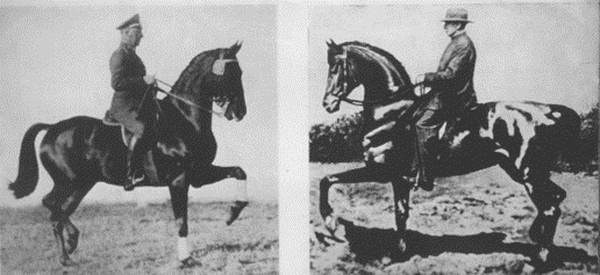

L'auteur montant Constellation, jument anglo-arabe au piaffer

RÉSUMÉ

Les fondements de l’équitation de tradition française émergent à la Renaissance italienne et se développent ensuite à travers deux grandes écoles, l’Ancienne équitation et le bauchérisme qui reposent sur la recherche de la mise en main définie comme décontraction de la mâchoire du cheval dans la posture du ramener. Les techniques actuelles qui, en restreignant les mouvements du cheval, nécessaiires à la locomotion présentent des inconvénients pour les cavaliers qui cherchent à établir de meillleurs relations avec leur cheval. Au lieu d’opposer résistance à résistance comme le préconisait Baucher, je propose un principe issu de l’Aïkido qui consiste à suivre les mouvements naturels et nécessaires de la locomotion pour les amplifier, à éduquer le cheval au mouvement passif et à conserver ou rétablir la neutralité de la bouche. Cette proposition d'évolution caractérise ce que j'appelerai "nouvelle équitation à la française".

*

L'Unesco, qui a, en 2011, inscrit l'équitation de tradition française sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, nous indique que, "pour rester vivant, le patrimoine culturel immatériel doit être pertinent pour sa communauté, recréé en permanence et transmis d'une génération à l'autre".

L'une des actions attendues du plan de sauvegarde d'un patrimoine culturel immatériel est, de la sorte, celle qui conduit à la revitalisation de son contenu. Revitaliser signifie ici réactiver, régénérer et donner un nouveau souffle au projet. L'art équestre étant, purement, un art d'exécution, c'est-à-dire l'expression du savoir-faire de l'écuyer et de la préparation de son cheval, quoi de plus indiqué pour une telle action de revitalisation que l'apport d'un perfectionnement dans la finesse de l'exécution ?

Je soumets ici une méthode d'amélioration de la relation d'harmonie du cavalier à son cheval en ce que je vise une complète décontraction de la nuque et, partant, un équilibre proche de celui que connaît le cheval en liberté. Cette méthode, adossée aux techniques des arts martiaux budo et plus particulièrement de l'aïkido, s'oppose aux moyens actuels dont la caractéristique est de restreindre les mouvements du cheval : pour l'essentiel, elle consiste, au contraire, à suivre, accompagner et amplifier les oscillations du balancier de l'encolure.

Toute progression part d'un état des lieux. Dans le cas présent, celui-ci est l'aboutissement de cinq siècles de tradition équestre qui fait apparaître qu'au-delà des techniques propres à chaque courant ou école et leur interprétation personnelle par chaque écuyer, des principes communs peuvent être dégagés des textes, mettant en évidence les continuités qui traversent les pratiques au-delà des particularités. En prenant appui sur l'existant, l'évolution proposée s'inscrit dans une perspective issue de 47 années de pratique, de recherche et de réflexion, inspirées par les principes et la technique du bauchérisme de la seconde manière et hantées par l'obtention d'un cheval équilibré en dehors de toute tension.

Il s'agit de montrer comment le maniement en douceur du cheval passe prioritairement par la conquête du verrou nucal, plus encore que par celle de la bouche.

I.État des lieux : les fondements de l'équitation de tradition française

La question de la transmission implique de faire un état des lieux.

Plutôt que de chercher à donner à tout prix une définition unique d'éléments aussi hétérogènes que ceux des quatre courants représentatifs de l'équitation de tradition française, partons à la recherche des fondements et principes en remontant le plus loin possible dans l'histoire. La question des origines est en effet la plus apte à nous éclairer sur nous-mêmes.

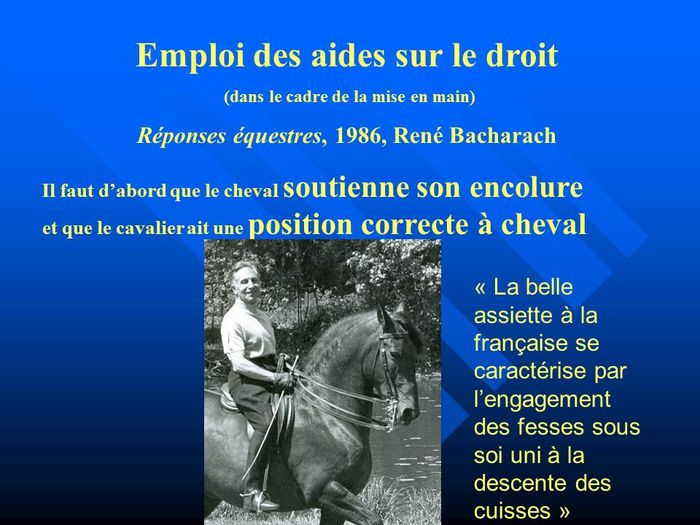

Donner d'autorité des limites strictes dans une définition qui ne serait pas exhaustive, provoquerait à coup sûr l'exclusion de nombreux cavaliers qui, malgré d'importantes divergences de point de vue, se sentent et se déclarent parties prenantes de notre communauté. Cultivant la même optique, les rédacteurs du dossier de candidature, désireux de se placer dans une vision, la plus large possible, ont insisté sur la relation entre le cavalier et son cheval ainsi que sur la manière dont les moyens sont mis en œuvre dans le dressage et l'exploitation du cheval. Dans le même état d'esprit, mon maître, René Bacharach s'exprimait dès 1970 : "Fi des guerres de religion équestre ! Il faut retrouver le bien commun des équitations qui veulent le bien-être du cheval".

Voilà posé un dénominateur commun.

Au sujet du patrimoine commun, l'Unesco précise en effet : "Il contribue à la cohésion sociale, stimulant un sentiment d'identité et de responsabilité qui aide les individus à se sentir partie d'une ou plusieurs communautés et de la société au sens large".

Il conviendrait, bien entendu, de s'interroger sur la notion de violence à l'égard des animaux comme à l'égard des humains. Chaque individu en a une idée différente, selon sa culture et sa sensibilité. Cela rend la notion de bien-être difficile à apprécier objectivement, car ce qui semble acceptable aux uns ne l'est pas forcément pour d'autres.

Dans la démarche consistant à rechercher, les fondements les plus communs aux différents courants de l'équitation de tradition française, plutôt que de tenter une définition de cette équitation, on pourrait alors trouver un accord a minima en établissant le bien-être animal comme jauge absolue de la relation homme-cheval. C'est, quant à moi, l'option que je préfère.

Alternance et descente des aides

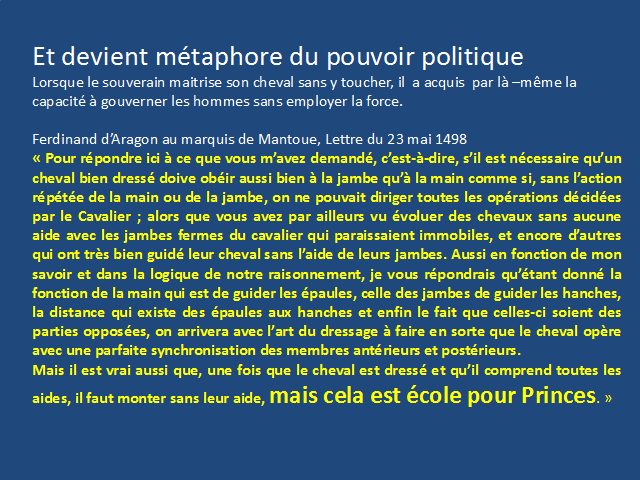

En sondant la période au cours de laquelle émerge l'équitation d'école, c'est-à-dire la Renaissance italienne, nous trouvons une première trace d'une équitation savante dans une lettre du 23 mai 1499 adressée au marquis de Mantoue par Ferdinand d'Aragon :

« Pour répondre ici à ce que vous m’avez demandé, c’est-à-dire, s’il est nécessaire qu’un cheval bien dressé doive obéir aussi bien à la jambe qu’à la main comme si, sans l’action répétée de la main ou de la jambe, on ne pouvait diriger toutes les opérations décidées par le Cavalier ; alors que vous avez par ailleurs vu évoluer des chevaux sans aucune aide avec les jambes fermes du cavalier qui paraissaient immobiles, et encore d’autres qui ont très bien guidé leur cheval sans l’aide de leurs jambes (....) Mais il est vrai aussi que, une fois que le cheval est dressé et qu’il comprend toutes les aides, il faut monter sans leur aide, mais cela est école pour Prince.»

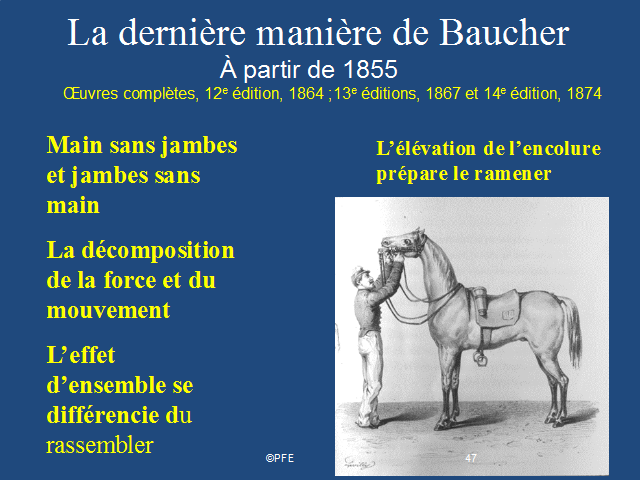

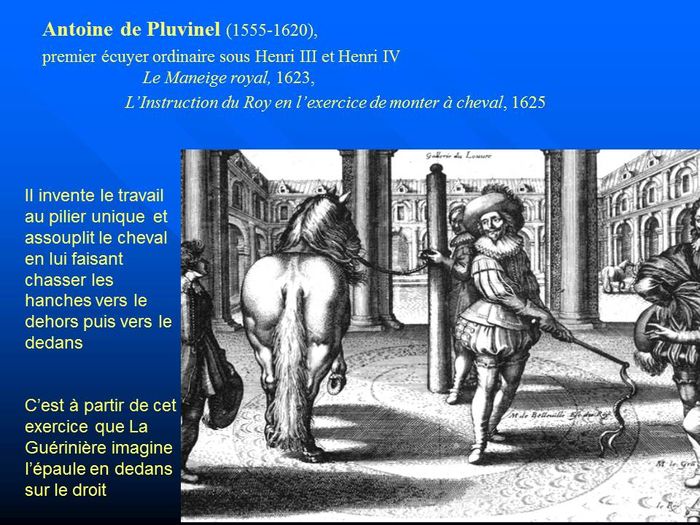

Sans développer l'idée que l'équitation savante décrite ici fait partie de la formation des gouvernants qui apprendraient à s'adapter à des situations changeantes et imprévisibles d'une part et d'autre part à se faire obéir sans employer la force, nous pouvons souligner l'idée que lorsque le cheval connait les aides, on peut n'employer que les unes ou les autres. Cette idée se retrouve dans le bauchérisme de la deuxième manière, qui repose sur le principe "Main sans jambes et jambes sans main", alternance des aides qui, lorsque le cheval est dressé, permet l'emploi de la main seule ou des jambes seules pour demander un mouvement quelconque1 . Nous sommes en plein dans la descente des aides, décrite aussi par Pluvinel :

«S'il manie de science et volontairement il faut diminuer toutes les aydes en sorte que les regardans puissent dire véritablement que le cheval est si gentil & si bien dressé qu'il manie tout seul.2 »

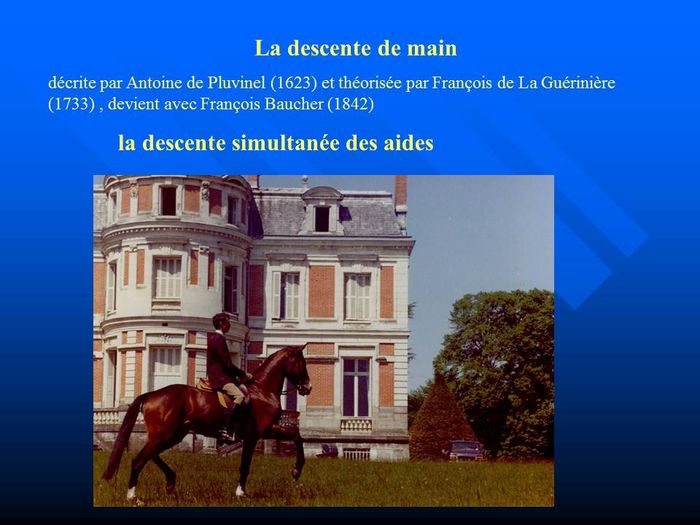

puis reprise par La Guérinière à propos de la deuxième manière de rendre la main (fig. 01) :

«... prendre les rênes dans la main droite au-dessus de la main gauche & en lâchant un peu les rênes dans la main gauche, on fait passer le sentiment du mors dans la main droite, & enfin en quittant tout-à-fait les rênes qui étoient dans la main gauche, on baisse la main droite sur le cou du Cheval, & alors le cheval se trouve tout-à-fait libre, sans bride. Cette façon de rendre la main, s'appelle Descente de main.3 »

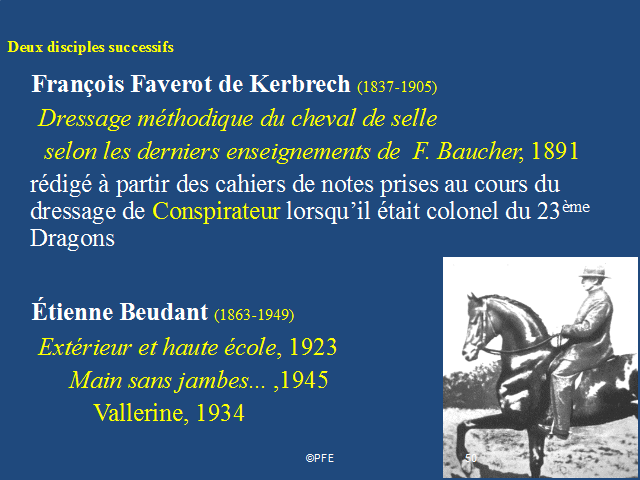

elle est développée par Baucher en descente simultanée de main et de jambes que Faverot de Kerbrech définit très clairement dans une lettre adressée au capitaine Beudant, "C'est cesser absolument de faire sentir les aides."

Dans Vallerine4 , dont la rédaction date de 1927 et que l'on peut considérer comme son testament d'écuyer, Etienne Beudant expose les aides qu'il a employées en début de dressage et les aides simplifiées de fin de dressage, celles du cheval mis. Cette simplification marque l'ultime étape dans la relation entre le cheval et son cavalier.

Imitation de la nature comme intuition poétique et emploi de la douceur

En 1516, peu de temps après la rédaction de la lettre de Ferdinand d'Aragon au marqui de Mantoue, paraît en Italie une première traduction latine du livre de Xénophon, De l'équitation, seul traité qui nous soit parvenu de l'Antiquité et dont les éléments vont traverser les siècles et se retrouver bien présent jusqu'à notre époque.

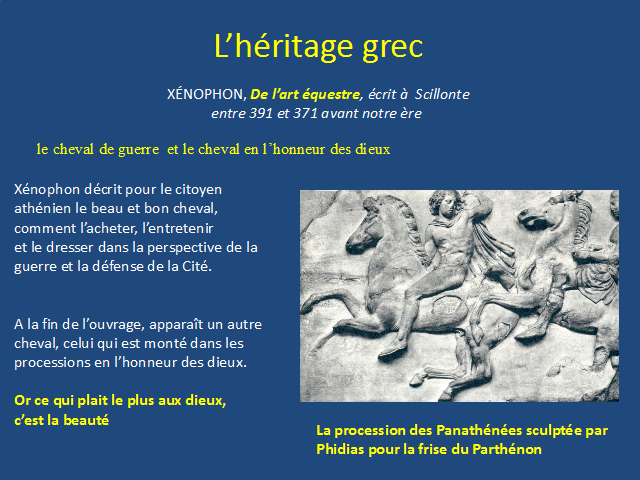

Xénophon écrit pour le citoyen athénien qui doit défendre la Cité. Il s'agit de lui donner les éléments et conseils pour l'achat du cheval de guerre et son dressage. A la fin de l'ouvrage apparaît un autre objectif moins utilitaire puisqu'il s'agit du cheval que l'on monte dans les processions en l'honneur des dieux (fig. 02).

Or, ce qui plait le plus aux dieux grecs, c'est la beauté.

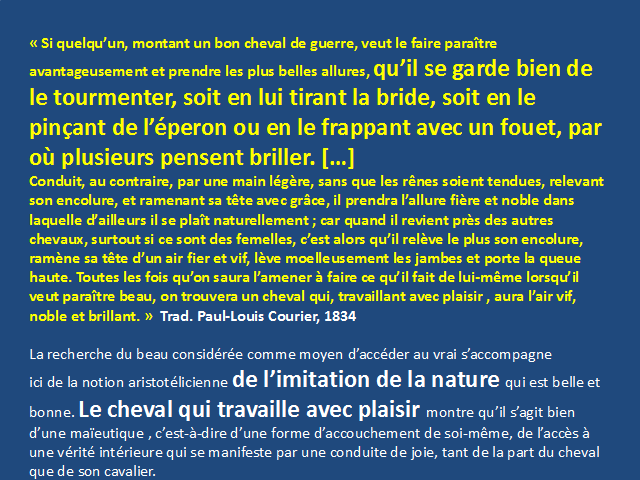

« Si quelqu’un, montant un bon cheval de guerre, veut le faire paraître avantageusement et prendre les plus belles allures, qu’il se garde bien de le tourmenter, soit en lui tirant la bride, soit en le pinçant de l’éperon ou en le frappant avec un fouet, par où plusieurs pensent briller. […]

Conduit, au contraire, par une main légère, sans que les rênes soient tendues, relevant son encolure, et ramenant sa tête avec grâce, il prendra l’allure fière et noble dans laquelle d’ailleurs il se plaît naturellement ; car quand il revient près des autres chevaux, surtout si ce sont des femelles, c’est alors qu’il relève le plus son encolure, ramène sa tête d’un air fier et vif, lève moelleusement les jambes et porte la queue haute. Toutes les fois qu’on saura l’amener à faire ce qu’il fait de lui-même lorsqu’il veut paraître beau, on trouvera un cheval qui, travaillant avec plaisir, aura l’air vif, noble et brillant. » Trad. Paul-Louis Courier, 1834L

Première idée : ce qui est forcé ne peut pas être beau, la beauté s'obtient "sans que les rênes soient tendues".

Mais la recherche du beau doit être aussi considérée comme le moyen d’accéder au vrai. Cette quête passe par la notion aristotélicienne de l'imitation de la nature qui est belle et bonne.

D'où émerge l'isée que le cheval qui travaille avec plaisir démontre en retour qu'il interfère sur son cavalier comme en maïeutique l'obstétricien agit sur sa nature, en ouvrant les voies d'un accouchement de soi-même, d'un accès à une vérité intérieure qui se manifeste par une conduite de joie, partagée entre cheval et cavalier. Le plaisir est alors conçu comme le résultat de la perfection de l'acte.

On retrouve les mêmes remarques sur la douceur et le plaisir chez Salomon de La Broue qui les renforce en y ajoutant le respect de la capacité et du naturel du cheval :

«Il me semble que le Chevalier qui a réputation d’être bon Cavalerice peut paroistre pour le moins autant sur un cheval facile, bien dressé et bien ajusté au manège de guerre, qu’il sauroit faire sur celui, qui maniera de quelque air relevé, duquel néantmoins l’action en soit déplaisante, à savoir forcée, et faite comme par dépit. Car une chose doit être estimée qu’en tant qu’elle est faite gayement et avec facilité . Ce que le Cavalerice peut apprendre aux chevaux, outre le manège de guerre n’est que pour une délectation particulière, et pour faire mieux paroistre le Chevalier... mais je veux que toujours la capacité et le naturel du cheval soit l’objet et le sujet principal du Cavalerice.5 »

Et ailleurs : « Le libre consentement du cheval amène plus de commodités que les remèdes par lesquels on tâche de le contraindre, [aussi] le Cavalcadour doit-il user d’une grande douceur et patience [...] afin de conserver, tant qu’il sera possible, le courage et l’allégresse du jeune cheval, qui est l’une des notables considérations de cest art».6

Citons encore Rousselet, écuyer au manège de Saumur de 1825 à 1849 :

«Ce n'est pas en étreignant le cheval qu'on le domine le mieux ; c'est par des actions douces et opportunes qu'on l'amène à l'obéissance.7 »

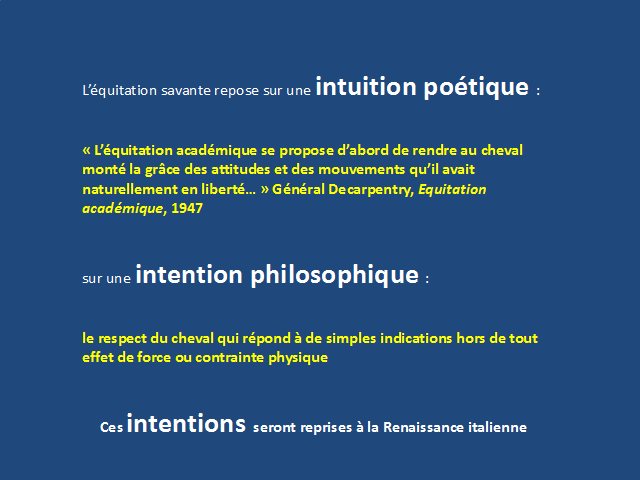

De cette équitation révèlée par Xénophonémergeune intuition poétique réaffirmée au XVIIIe siècle par Dupaty de Clam, lui-même traducteur de Xénophon,dans La Science et l’Art de l’équitation de 1776 :

«L’animal n’est beau qu’autant que l’attitude factice du manège nous peint celle de la nature libre… »

Et, plus près de nous au XXe siècle, par le général Decarpentry :

« L’équitation académique se propose d’abord de rendre au cheval monté la grâce des attitudes et des mouvements qu’il avait naturellement en liberté [...] Elle prétend ensuite, comme dit Newcastle, "parfaire la nature par la subtilité de l'art". » et amener les allures "au degré de perfection "stylisée" qui les transforme peu à peu en Airs de Haute Ecole.8 »

Le général ajoute un degré supplémentaire dans l'art de dresser les chevaux en proposant de dépasser l'imitation de la nature libre. Il ouvre là un débat que nous n'aborderons pas, sauf à poser la question de savoir s'il est bien nécessaire de parfaire la nature en la contraignant et la forçant.

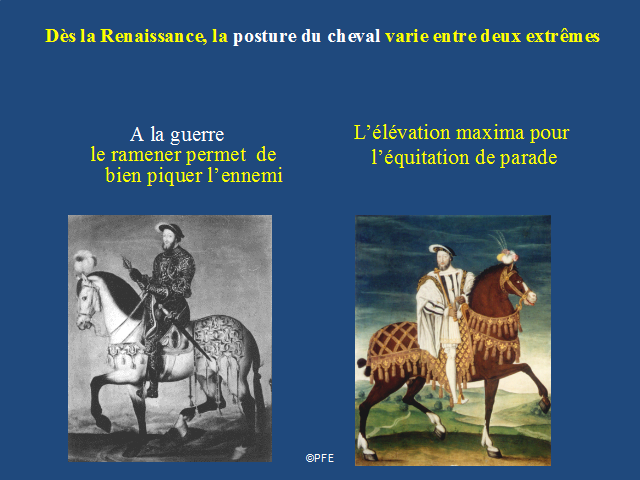

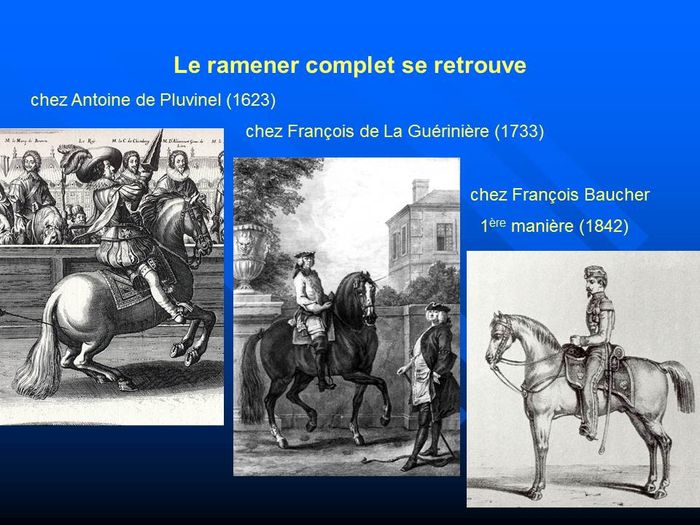

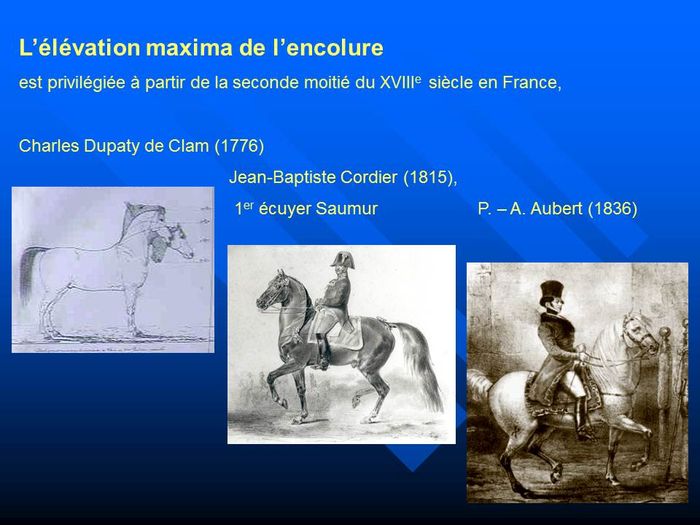

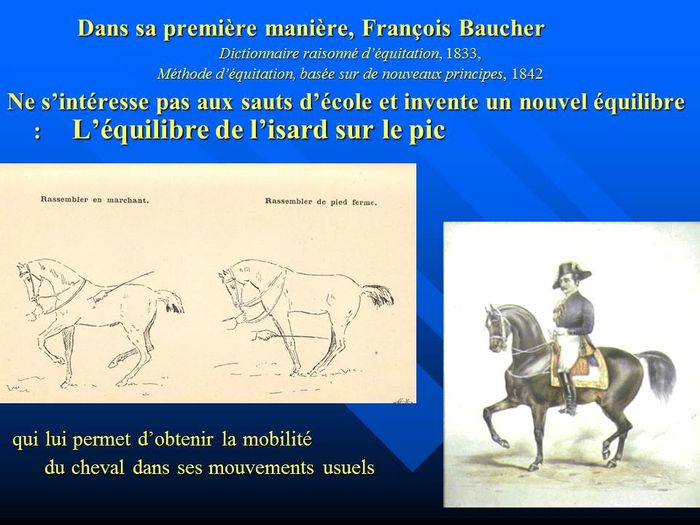

Ramener et élévation maxima de l'encolure

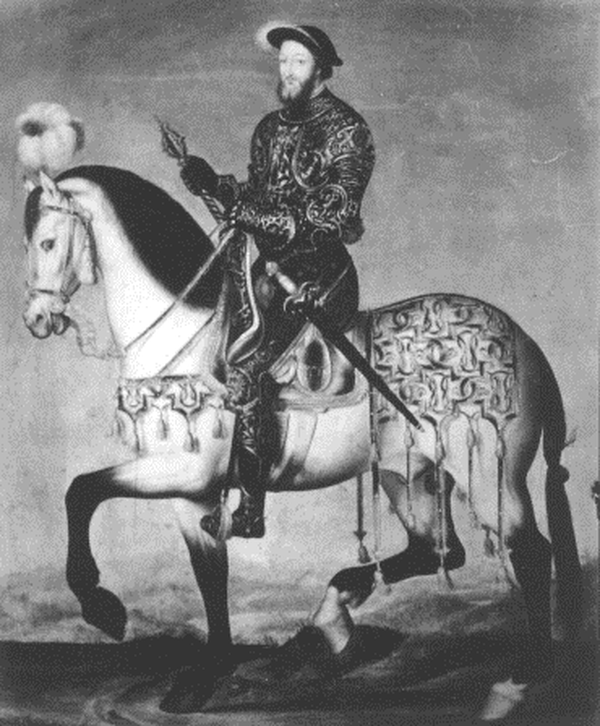

Dès la Renaissance, la posture du ramener est recommandée par les écuyers pour "bien piquer l'ennemi" mais se serait sans compter sur l'élévation complète de l'encolure accompagnée d'une grande liberté de la tête dans le cadre d'une équitation de parade.

Deux portraits équestres de François Ier, l'un en armure (fig. 03), l'autre (fig. 04) en habit de cour à l'italienne illustrent parfaitement ces deux postures dont l'exploitation sera tentée conjointement ou alternativement.

Ces deux figurent seront comparées aux suivantes, reproduisant successivement :

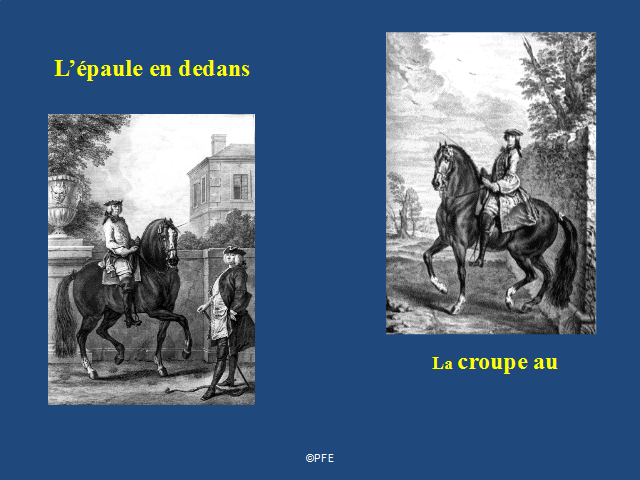

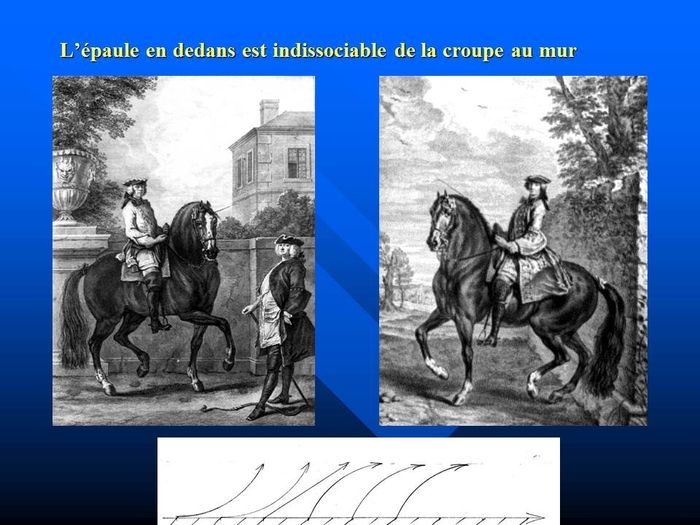

Fig. 5 . La Guérinière donnant leçon de l'épaule en dedans sur un cheval au ramener et rassembler complets, dans Ecole de Cavalerie, 1733.

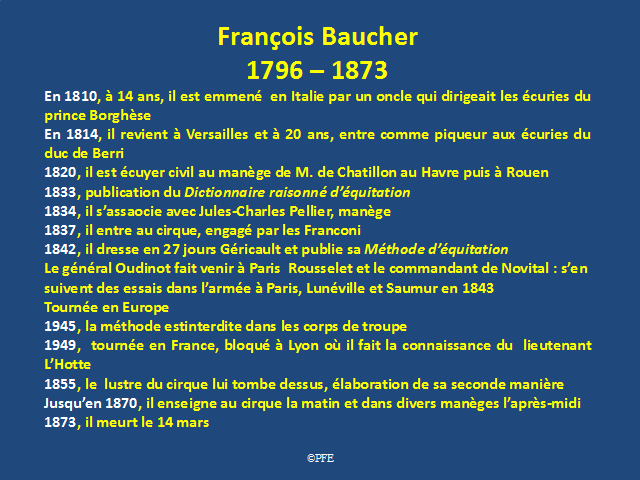

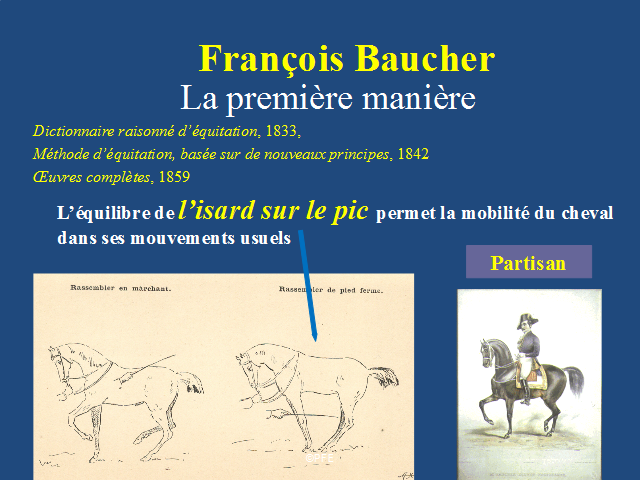

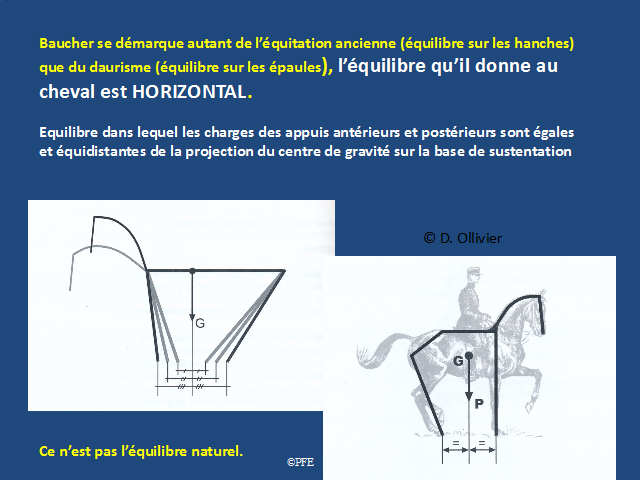

Fig. 6. Baucher montant Partisan.

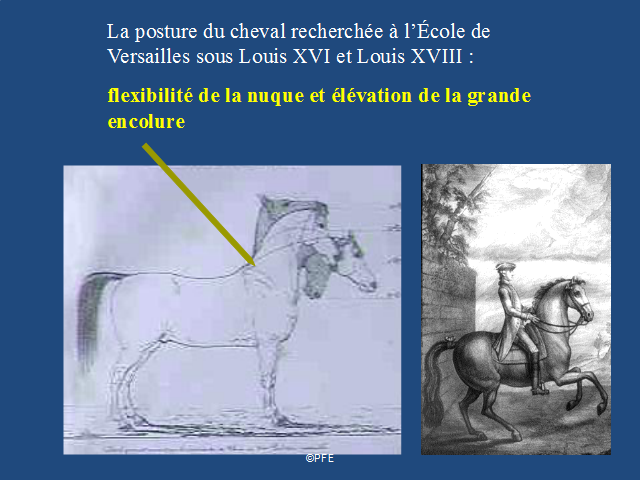

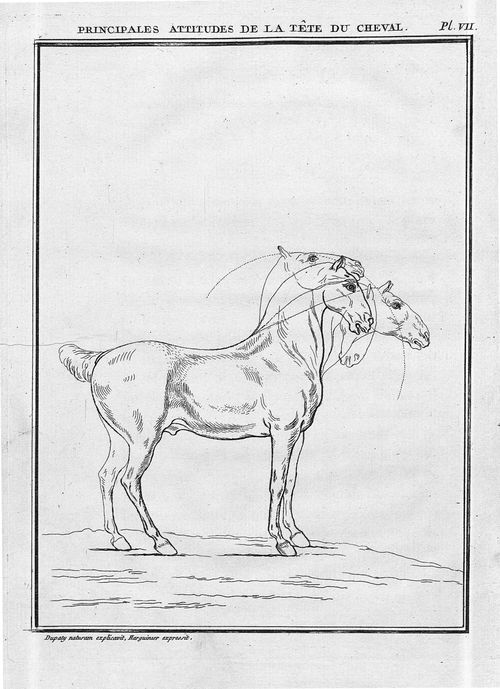

Fig. 7. La vraie position selon Dupaty de Clam9 dans l'Art et la science de l'équitation, 1776.

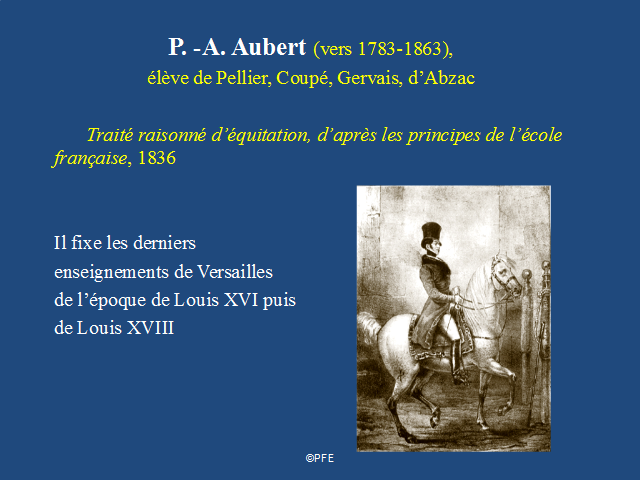

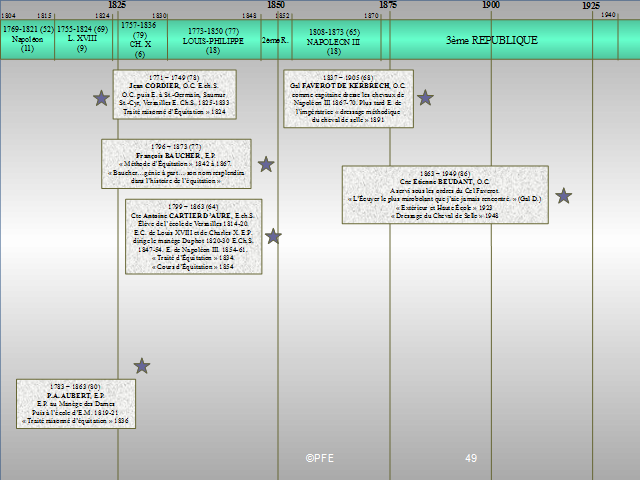

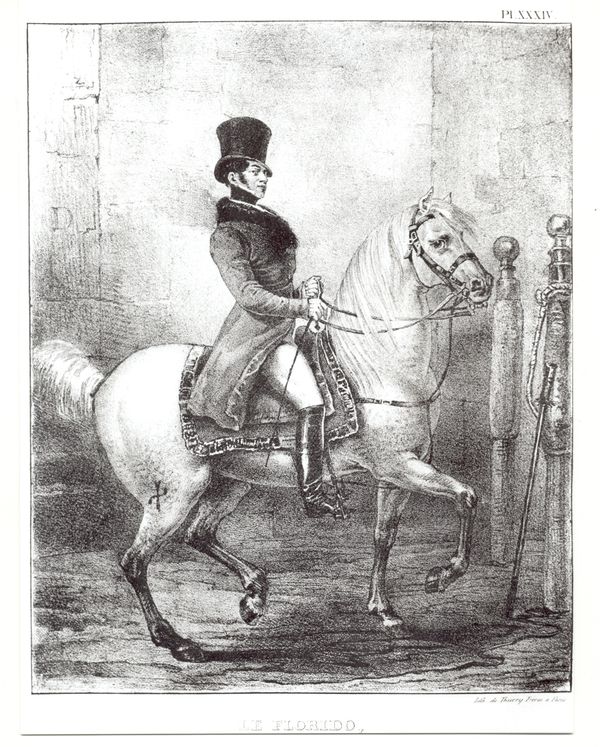

Fig. 8.Aubert10 (dernier écuyer de la tradition de Versailles) montant le Forido au piaffer dans Traité Raisonné d'Equitation, d'après les principes de l'école française, 1836.

Fig. 9. Elévation maxima de l'encolure préconisée par Baucher dans sa seconde manière11,12 pour obtenir le relâchement complet des muscles de la nuque dans Méthode d'2Equitation basée sur de nouveaux principes, par F. Baucher, 14ème édition, revue et aiugmentée, 1874.

Mise en main

La question du ramener nous conduit tout naturellement à nous interroger sur la manière dont il est recherché et géré. Il est en effet, comme nbous l'avons vu, une technique spécifique, qui marque la différence entre l'équitation de tradition française et les autres. Fédérigo Grisone, genthihomme napolitain, qui publie en 1550 le premier traité équestre des temps modernes, nous livre ce qu'il appelle le fondement de sa doctrine dans les termes imagés suivants :

« [Lorsqu'un cheval] s’embride, le mufle retiré pour aller férir du front, il n’en sera pas seulement plus ferme de bouche, mais aussi il tiendra son col ferme et dur jamais ne la mouvant hors de son lieu, et avec un doux appui s’accompagnera et agencera de sorte la bouche avec la bride, la mâchant toujours qu’il semblera qu’elle y soit miraculeusement née. »13

Dans cette description apparaissent les deux termes de la définition de la mise en main pronée par Baucher et donnée par Decarpentry, lequel lui consacre un chapitre entier :

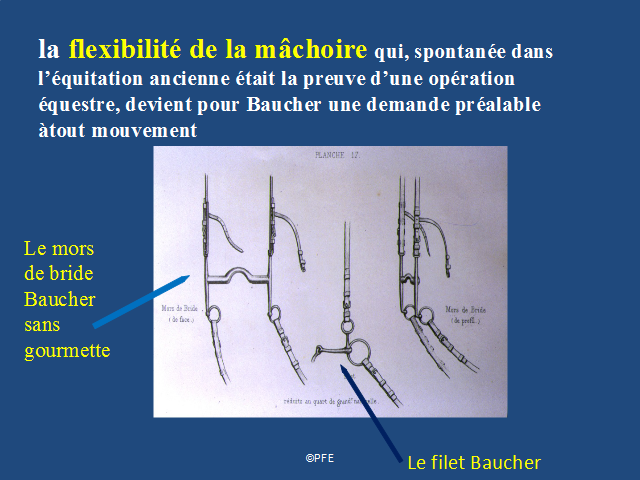

« Décontraction de la bouche dans le ramener. C’est un mouvement de la langue analogue à celui qu’elle exécute pour la déglutition et qui soulève le ou les mors. »14

Recherche du mors le plus simple et allègement de l'appui

En même temps que la recherche de la bonne relation de la main du cavalier avec la bouche du cheval se perfectionne, se développe une réflexion sur l'emploi des mors. L'idée que se faisaient les écuyers de la Renaissance des capacités des mors à suppléer certains défauts de structure de leur monture par des effets mécaniques particuliers à chaque problème et qui leur faisait rédiger des traités de mors aux formes très sophistiquées va céder le pas à leur simplification. Le premier à penser que ce ne sont pas les mors qui dressent les chevaux mais les opérations des aides, est Giambatista Pignatelli (1525- vers 1590), directeur de l’Académie de Naples :

« Si les brides avaient par elles-mêmes les propriétés miraculeuses de faire la bouche d’un cheval et de le rendre obéissant, le cavalier et le cheval seraient habiles au sortir de la boutique de l’éperonnier »

Salomon de La Broue, qui admirait son savoir, s'était mis à son école parce qu'il rendait les chevaux obéissants, "maniant justement et de si beaux airs" sans se servir d'autre mors que d'un canon ordinaire.

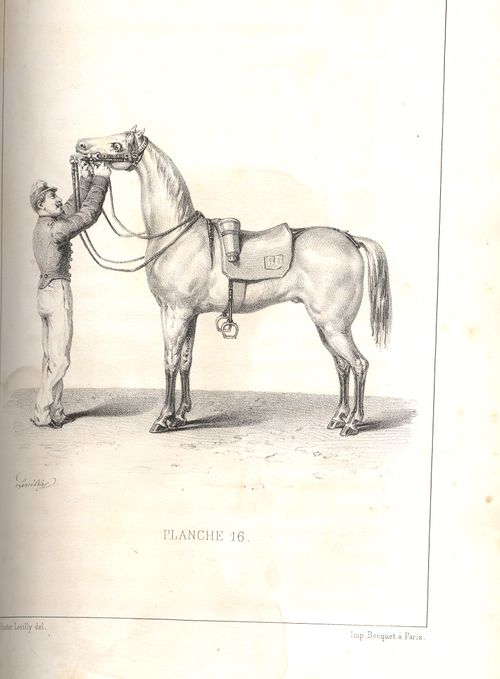

En France, par la suite, le mors à la Pignatel (fig. 10 et 11) sera le plus couramment utilisé.

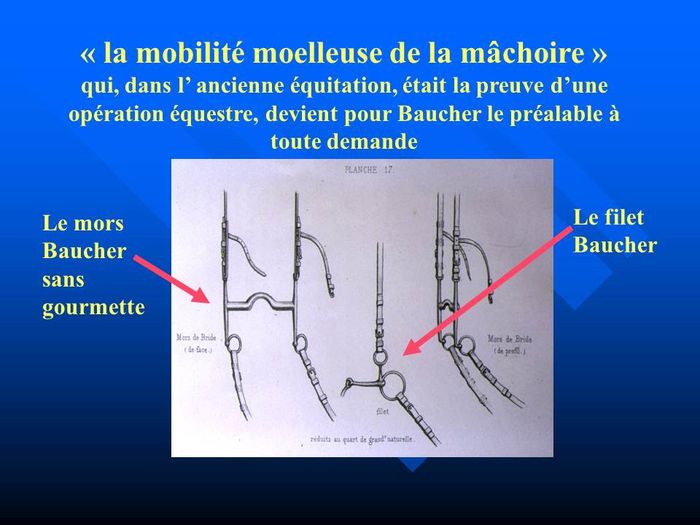

Peu satisfait des effets du mors de bride sur la langue, Baucher, après avoir inventé un mors de bride sans gourmette afin de ne pas comprimer la langue entre le canon et la gourmette, l'abandonnera pour le simple bridon et se seront ses dernniers mots au général L'Hotte venu lui rendre visite une dernière fois à son chevet : "Le bridon, c'est si beau". On connait la suite de la scène rapportée dans les souvenirs du général.

Appui à pleine main, légèreté et impulsion

Mais déjà, entre les militaires et les écuyers se font jour deux opinions différentes sur la relation de la bouche du cheval avec la main du cavalier, appui à pleine main ou fort léger.

« Il y a entre les hommes de guerre et de cheval, des opinions différentes sur les tempéraments des bouches des chevaux ; les uns veulent que l’appui soit à pleine main, parce que c’est celui qui se rapporte plus à la fermesse de la tête, et qui fait par conséquent que le cheval doit mieux accoster et donner dans une foule : et même qu’il semble que par ce ferme appui, le chevalier se sent plus ferme à cheval : les autres veulent qu’il soit fort léger à la main ; et pour moi, je suis de cette opinion, pourvu que la bouche soit assurée.15 »

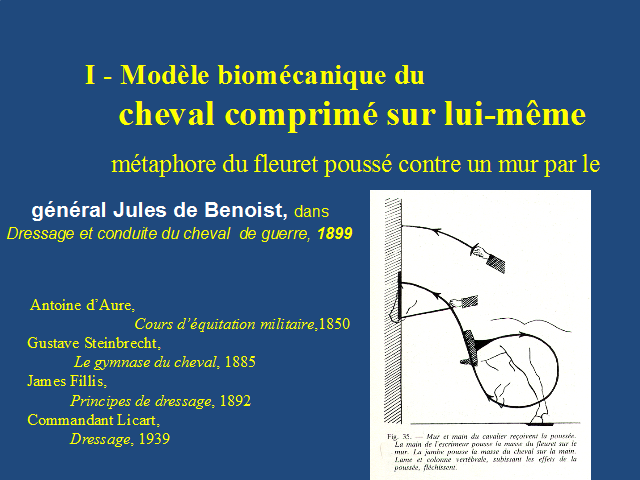

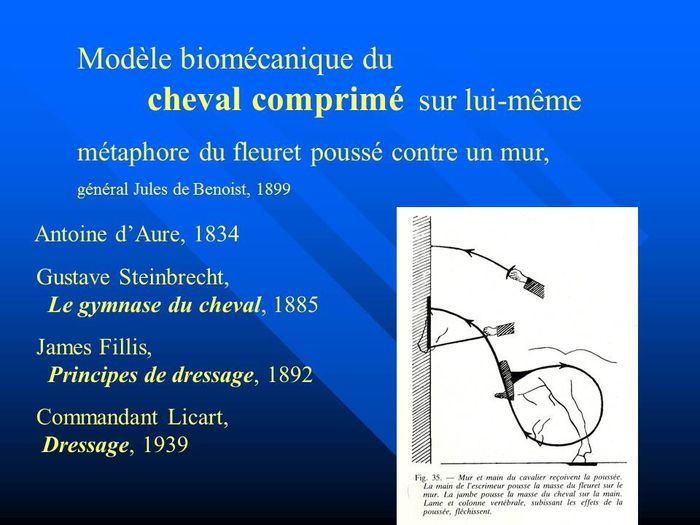

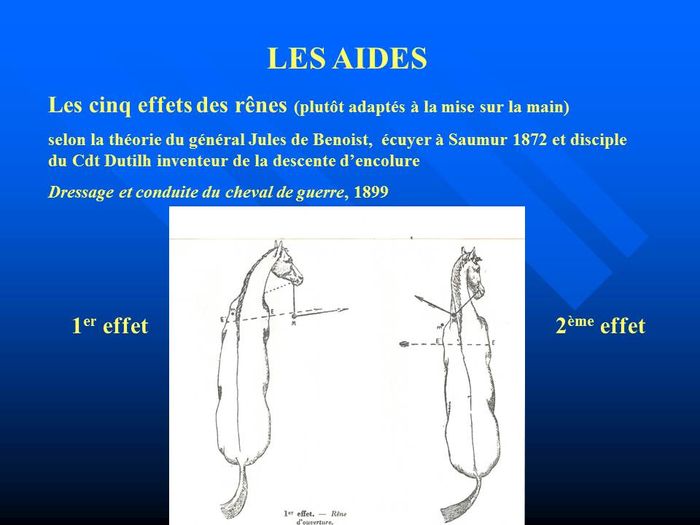

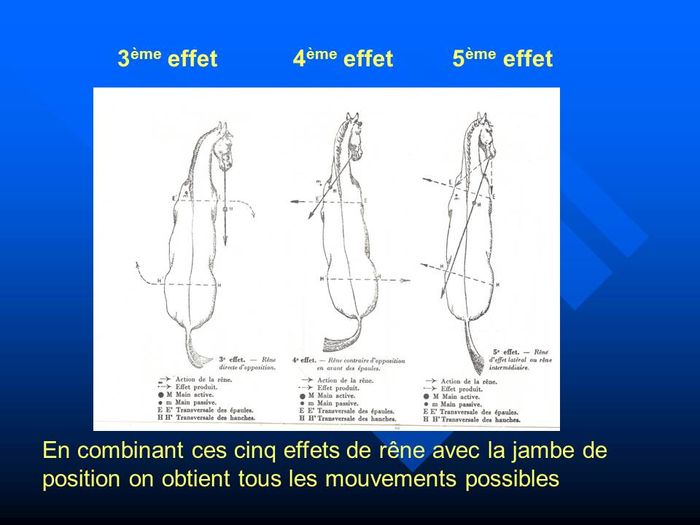

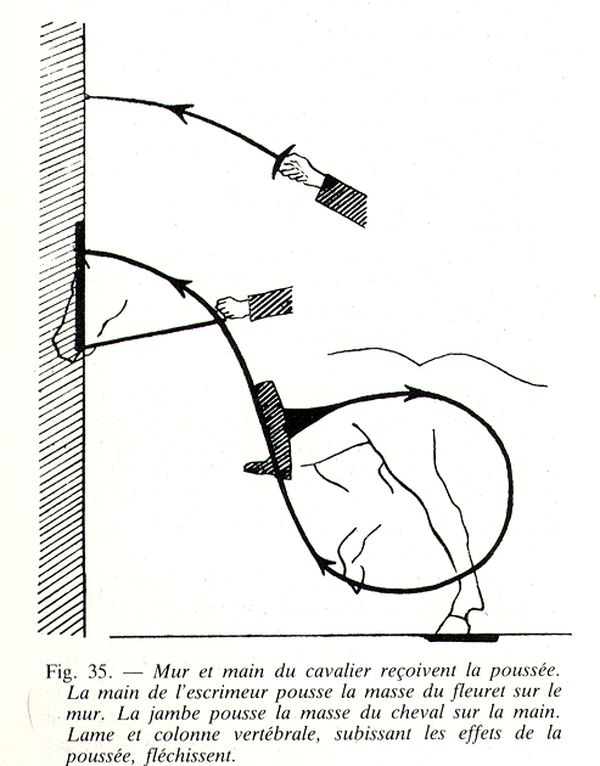

L'appui à pleine main, recherché par les "hommes de guerre" de la Renaissance, apparait à deux reprises, au XVIIIe et au XIXe siècles. En 1717, dans La Science de la Cavallerie, le sieur de Préville compare la colonne vertébrale du cheval à une lame de fleuret. Cette métaphore exploitée par le général de Benoît dans son livre Dressage et conduite du cheval de guerre de 1899 sera reprise par le chef d'escadrons Licart dans Equitation raisonnée de 1943 (fig 12).

L'objectif technique est d'obtenir du cheval un contact constant sur des rênes tendues. C’est le fameux point d’appui sur la main du comte d’Aure, Cours d’équitation militaire, 1850, qui est à l'origine des techniques sportives contemporaines. Dans la mise sur la main :

« Poussé en avant par les jambes et ayant cesser de résister dans son encolure et dans sa nuque, le cheval conserve avec la main un contact constant et en accepte les actions sans contrainte ».

L'appui fort léger. Pour La Broue, la clef de l'impulsion et de la facilité réside dans la relation légère à la bouche du cheval.

« La principale curiosité que doit avoir le Cavalerice désireux de réduire par son art et sa diligence, le cheval en la perfection de ses plus beaux exercices, est de le rendre premièrement paisible et bon à la main : car de là faut que naisse la franchise et facilité de tous les beaux airs et manèges».16

Ce que confirme aussi Pluvinel au jeune Louis XIII :

«Il faut bien prendre garde de presser le cheval auparavant de l'avoir allégery.17 »

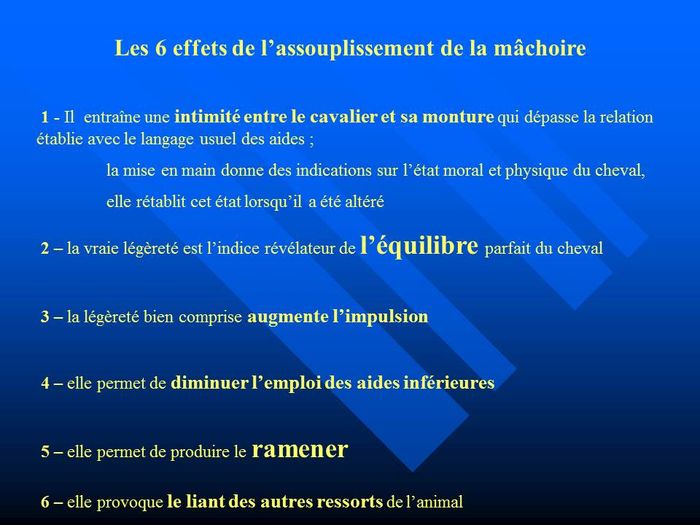

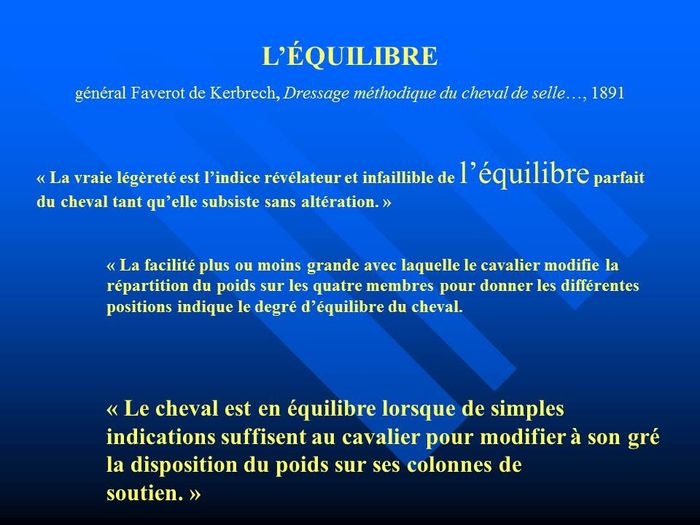

Même idée chez le grand disciple de Baucher, le général Faverot de Kerbrech :

«La légèreté bien comprise augmente l’impulsion.18 »

La Broue affirme aussi qu'il faut "faire faire facilement des choses faciles au cheval" ce qui correspond à la définition de la légèreté donnée par le général L'Hotte qui :

«... trouve sa formule dans la mise en jeu par le cavalier et l’emploi que fait le cheval des seules forces utiles au mouvement.19 »

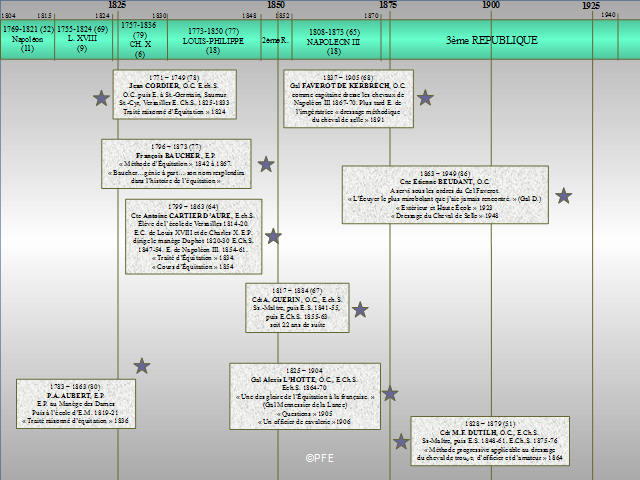

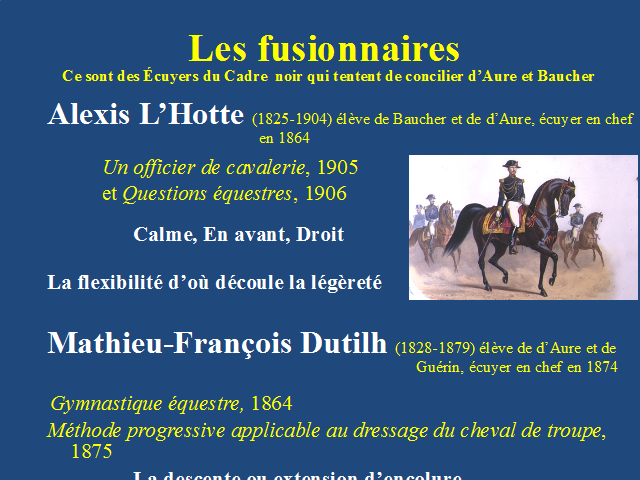

Les fusionnaires. Dans la seconde moitié du XIXe siècle des écuyers du Cadre Noir appelés fusionnaires tentent de concilier mise en main et mise sur la main, d’Aure et Baucher afin de pouvoir utiliser le même cheval au manège et à l'extérieur, le cheval complet. Le plus représentatif est Mathieu-François Dutilh20 , écuyer en chef en 1874, qui inaugure la descente ou extension d’encolure qu'il nomme à tord descente de main.

Le principe de la décomposition de la force et du mouvement

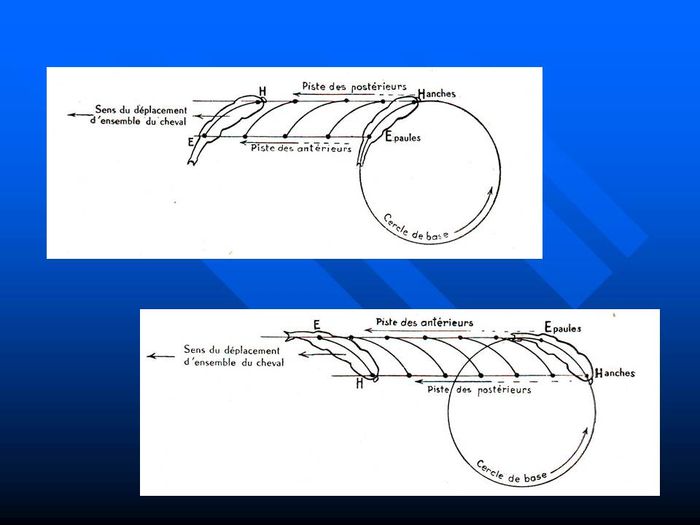

Le plus étonnant est de trouver dans le travail décrit par La Broue tout au long de son traité qui a servi de fondement à celui de La Guérinière la mise en oeuvre du principe énoncé par Baucher dans sa deuxième manière qui est le principe de la décomposition de la force et du mouvement. Ce principe s'inscrit dans la logique de l'allègement de l'appui. Voici la description de l'apprentissage des pas de côté :

«Il ne le faut faire cheminer au commencement qu'un pas ou deux de biais, l'avançant soudain aquatre ou cinq pas sur le droit et puis encore le faire cheminer de biais... Il faudra subtilement retrancher les pas avancés et augmenter ceux qui se feront de biais, jusqu'à ce qu'il chemine librement et justement de côté...21 »

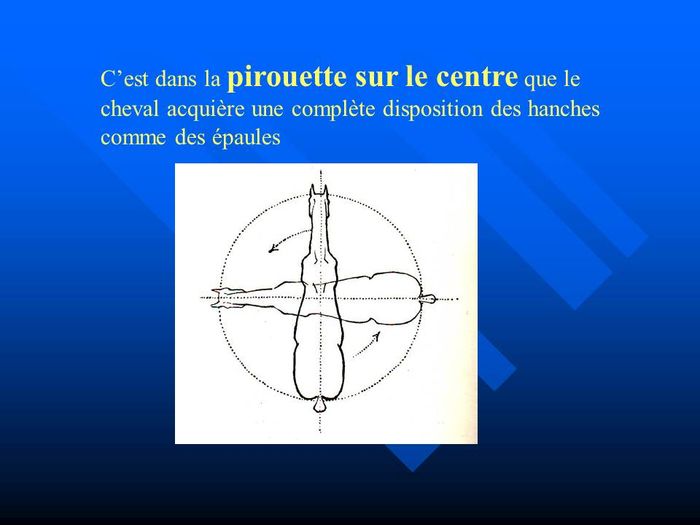

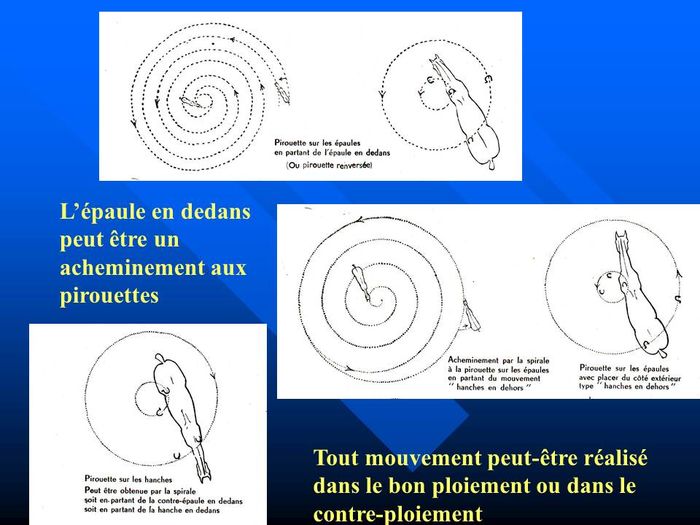

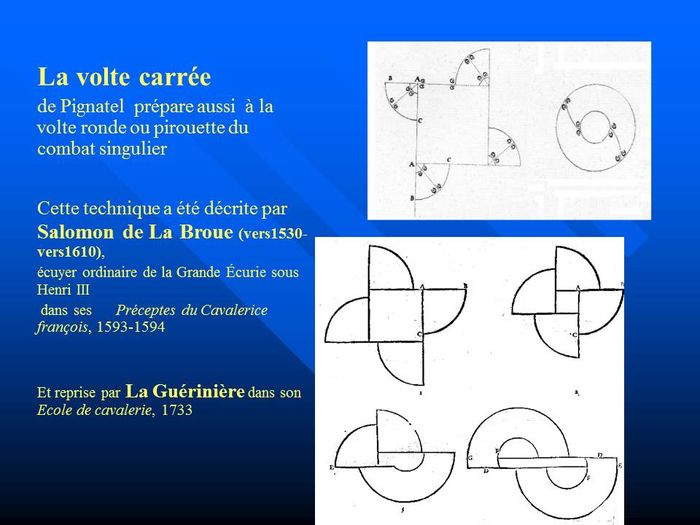

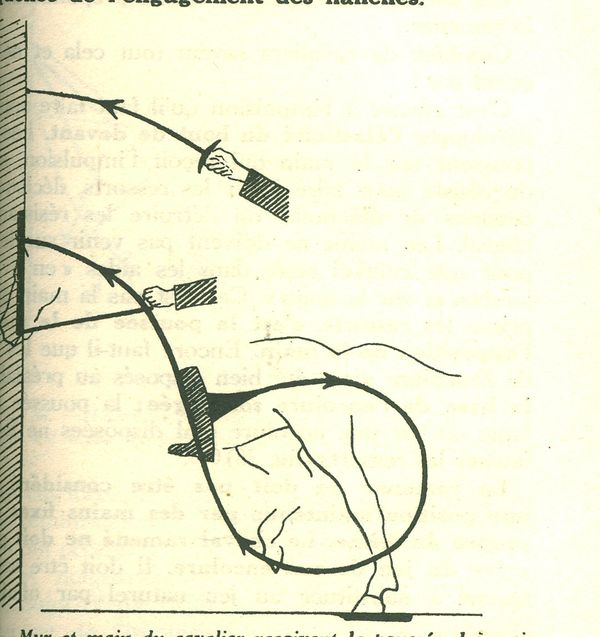

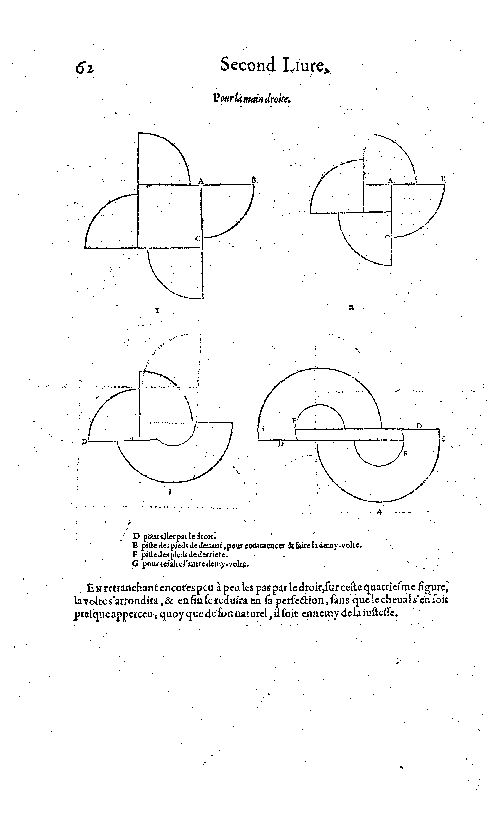

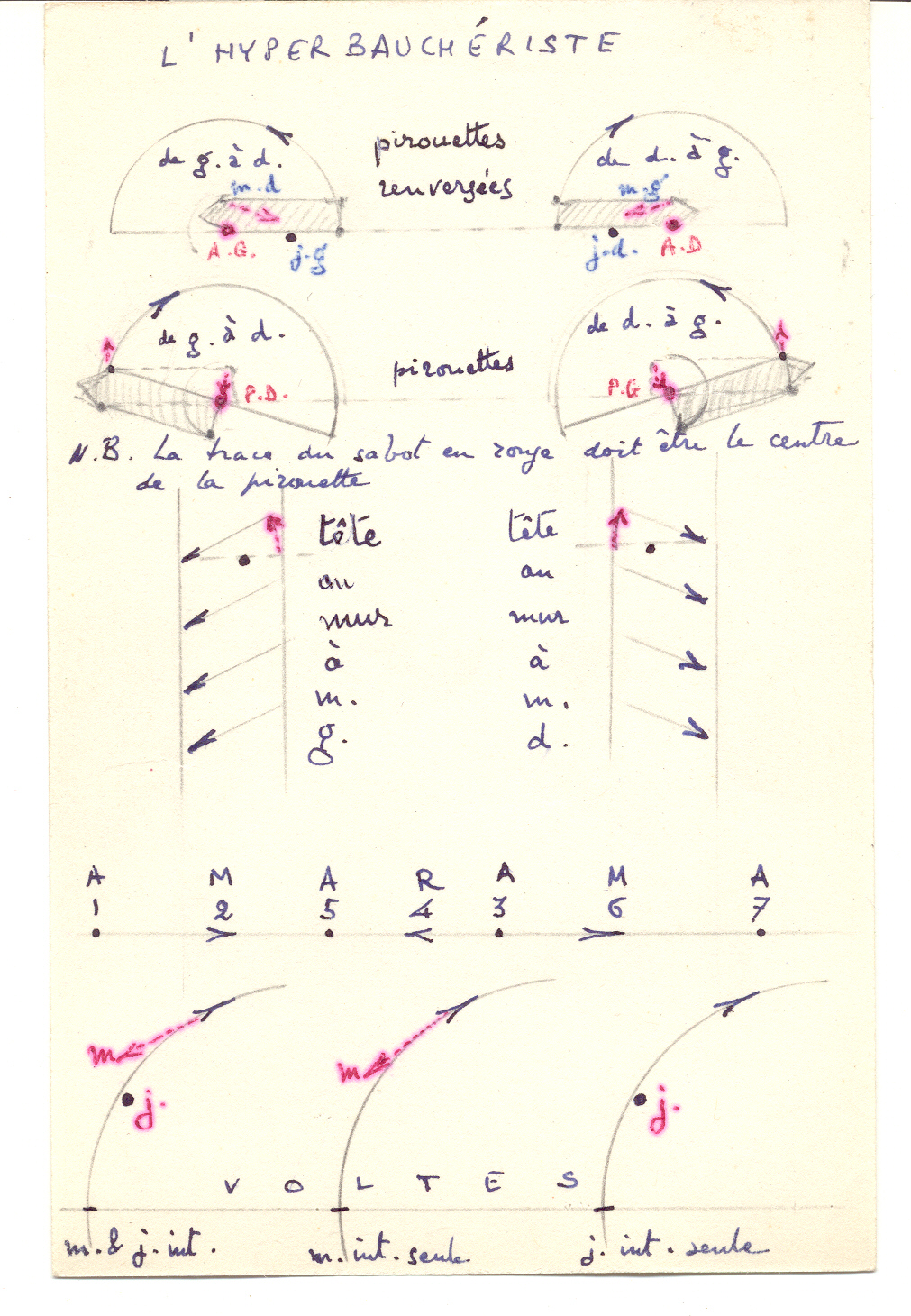

Il construit peu à peu chaque figure. Ainsi, par exemple, pour la pirouette sur les hanches, part-il de la ligne droite de la Passade qu'il termine par un quart de pirouette puis par une demi-pirouette. A chaque dégradation de l'exécution, il reprend la ligne droite pour remettre son cheval dans les bonnes conditions et il arrive peu à peu à exécuter la volte carrée dont il va réduire les côtés jusqu'à pouvoir faire une pirouette complète sur les hanches (fig. 13).

Baucher, lui, passe par l'arrêt et l'immobillité :

«Ce qu'il faut entendre par "Décomposer la Force et le Mouvement". - Mais si cette action,... révèle l'existence de résistances sérieuses, il faut arrêter, immobiliser l'animal et chercher alors la légèreté de pied ferme comme cela a été expliqué. Le cavalier laisse son cheval dans l'inaction plusieurs minutes s'il le faut, jusqu'à ce que le mouvement précédent ne résonne plus dans l'organisme de l'animal.

Quand ce résultat est obtenu, quand le calme est entièrement revenu, c'est le moment de redonner l'action et la position qui doivent produire le mouvement précédemment cherché ou l'allure interrompue.22 »

De plus, La Broue recommande de ne pas continuer les mouvements mal commencés, mais de les recommencer patiemment même si parfois il est possible de les rectifier en mouvement avec des chevaux de bon tempéramment23 .

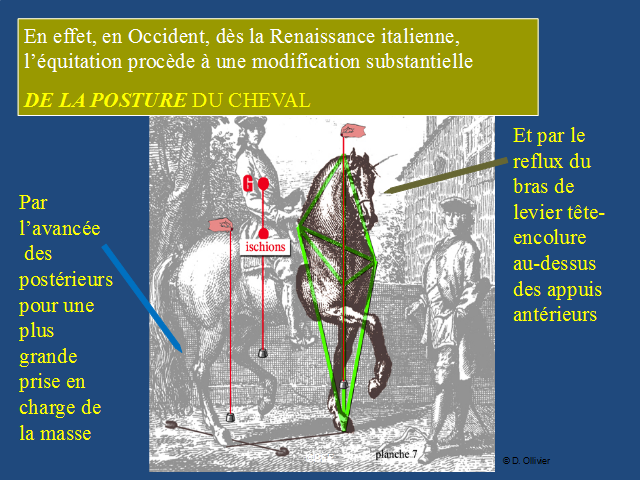

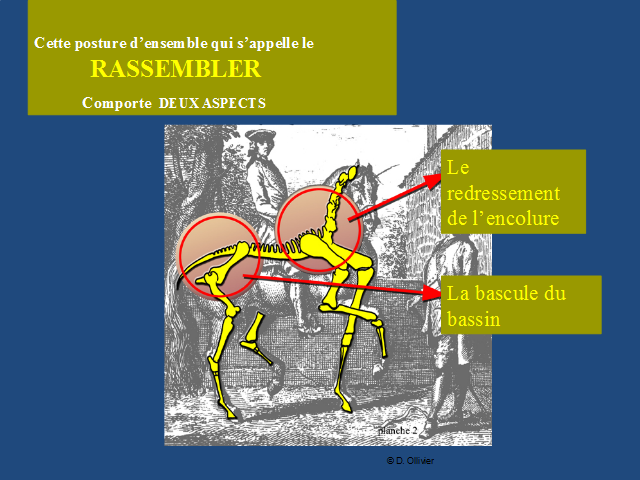

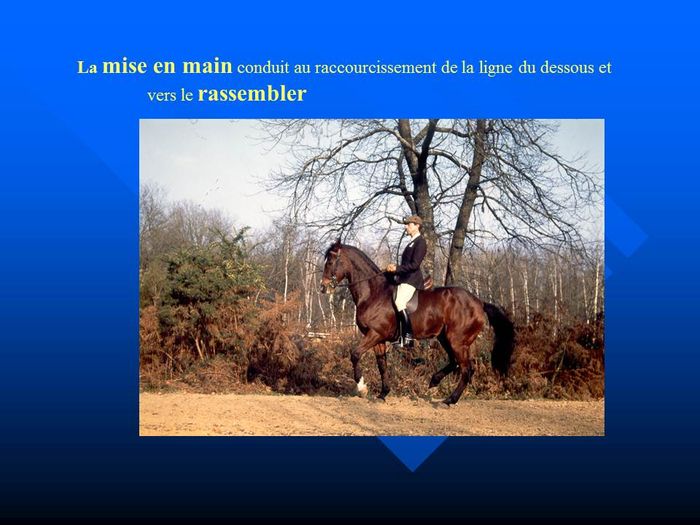

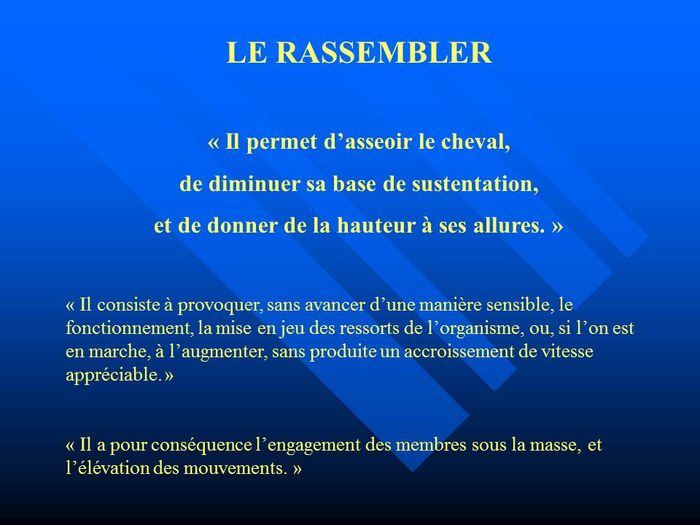

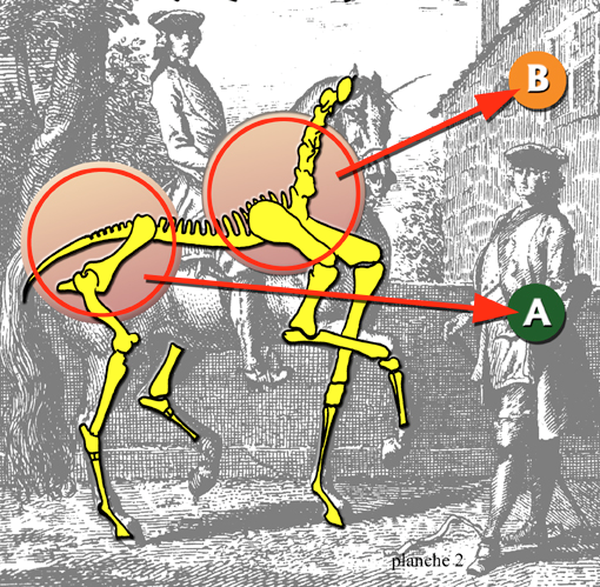

Le Rassembler

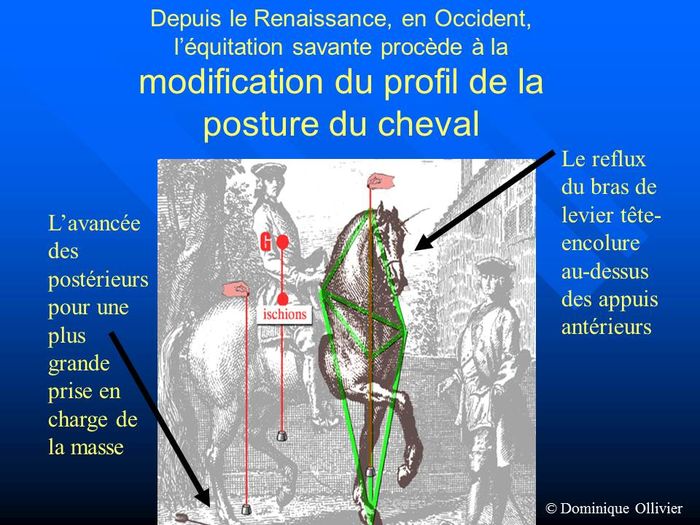

Enfin, le dernier principe que nous évoquerons ici, c'est le Rassembler que La Broue nomme s'aggrouper traduit directement de l'italien "aggrupari", se regrouper. S'il est composé de deux éléments, l'engagement des jarrets sous le corps du cheval pour une plus grande prise en charge de la masse et le reflux du bras de levier tête-encolure au-dessus des appuis antérieurs, il n'en reste pas moins que dans l'équitation ancienne, il est intimement lié au Ramener et va de pair avec lui (fig. 05).

La Guérinière reprend l'emploi de la main exposé par La Broue pour mettre le cheval sur les hanches par l'usage du demi-arrêt qu'il ajoute à l'arrêt et au reculer :

«Par cette aide on lui ramène et on lui soutient le devant, on l'oblige par conséquent en même temps à baisser les hanches.24 »

*

Cette étude sur les fondements de l'équitation de tradition française fait apparaître qu'au delà des techniques particulières à chaque école et leur interprétation personnelle par chaque écuyer, des principes communs peuvent être dégagés des textes établis depuis cinq siècles. Plutôt que de s'acharner à débusquer les divergences, nous avons recherché les continuités qui traversent l'évolution des pratiques.

II proposition d'évolution : vers la libération de la locomotion du cheval

Ayant ainsi sondé le passé, je vous entraîne maintenant résolument vers l'avenir pour exposer le résultat de 47 années de pratique, de recherche et de réflexion et tente d'ouvrir ainsi des perspectives d'évolution, tout en m'appuyant sur les principes et la technique du bauchérisme de la seconde manière transmis par Faverot de Kerbrech, Beudant et René Bacharach.

Je me situe par ailleurs dans l'esprit des directives des Déclarations préalables à la Convention (2003) de l'Unesco :

« Pour rester vivant, le patrimoine culturel immatériel doit être pertinent pour sa communauté, recréé en permanence et transmis d’une génération à l’autre. Le risque existe que certains éléments du patrimoine culturel immatériel puissent mourir ou disparaître faute d’aide, mais sauvegarder ne signifie pas pour autant fixer ou figer le patrimoine culturel immatériel sous quelque forme « pure » ou « originelle ». La sauvegarde du patrimoine culturel immatériel consiste à transférer les connaissances, les savoir-faire et les significations. La Convention insiste davantage sur la transmission, ou communication, du patrimoine de génération en génération que sur la production de manifestations concrètes telles que les danses, les chants, les instruments de musique ou l’artisanat. Dans une large mesure, donc, toute mesure de sauvegarde s’inscrit dans la perspective du renforcement et de la consolidation des conditions diverses et variées, matérielles et immatérielles, qui sont nécessaires à l’évolution et l’interprétation continues du patrimoine culturel immatériel, ainsi qu’à sa transmission aux générations à venir. »

L'hypothèse de travail de cette contribution pourrait s'énoncer comme suit : dans une approche douce et respectueuse du cheval, il est possible et souhaitable d'améliorer la conduite du cheval monté en suivant, accompagnant et amplifiant les mouvements naturels du balancier de l'encolure dans le but d'obtenir une libération du noeud nucal qui constitue le lieu de commande central de la physiologie locomotrice équine.

Accompagnement et amplification des mouvements

Les quelques éléments que je vous soumets, se fondent sur un principe analogue à celui de ma-aï d’Aïkido qui concerne la gestion du rythme et de la distance : il s'agit de s'accorder au rythme du partenaire, de se mettre dans son et d'agir au moment le plus opportun. Pour que l'action soit parfaite, elle doit être entreprise dans une conscience de non-être, c'est-à-dire sans entrer en opposition avec le partenaire, mais au contraire en s'unissant à lui, c'est-à-dire en guidant l'action et en prenant en compte l'ensemble des contraintes de l'environnement. Rapportée à l'équitation et interprétée au niveau de l'écuyer, cette technique consiste à suivre, accompagner et amplifier les mouvements naturels et nécessaires de la locomotion du cheval, en particulier ceux de la nuque dont le rôle est de diriger toute la machine animale.

En 1994, dans mon livre Leçon de la longe, j'avais déjà parlé d'entrer dans les mouvements du cheval pour mieux les modifier. Je réitérai, en 2007, dans La main du maître. Mais vingt années d'essais-d'erreurs m'amènent aujourd'hui à penser profondément qu'il ne faut pas modifier les mouvements naturels du cheval mais les amplifier, ce qui revient à agir toujours dans le sens même de ces mouvements et donc à ne jamais se mettre en opposition avec eux. N’étant plus inhibé dans ses comportements et mouvements, le cheval s’apaise alors et, dans un relâchement musculaire sans tension, livre ses forces. Une nouvelle forme de relation s’établit ainsi au sein du couple cavalier/cheval, fondée sur la douceur et le respect.

Deux préalables intimement liés sont nécessaires pour mettre en oeuvre cette technique.

D’une part, le mouvement passif. Le mouvement passif est tel que, imprimé à une ou plusieurs parties du corps du cheval, il ne suscite aucun mouvement réflexe en sens contraire. L'éducation du cheval au" mouvement passif" consiste donc à abandonner le principe de l'action-réaction? (vidéo 01 et 02),

Voici comment le commandant Licart exposait ce principe :

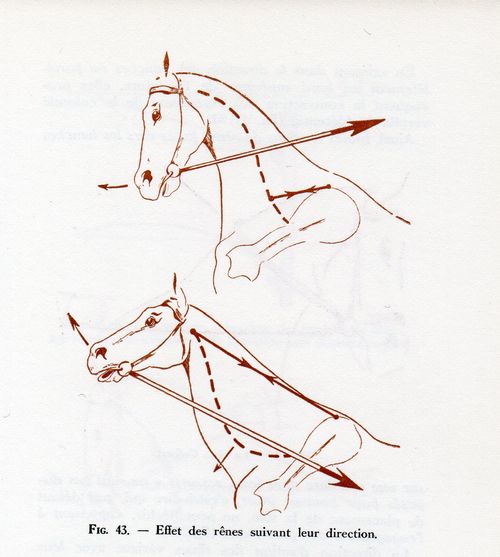

«La réaction à toute action étant une loi générale, le cheval a une tendance naturelle à répondre à une tension de rêne par une traction en sens inverse(fig. 14).

si, après avoir fait une tension sur les deux rênes (compression des ressorts), les doigts laissent glisser les rênes, le cheval répond par une extension d'encolure (détente des ressorts).

A une légère tension d'une rêne, la droite, par exemple, le cheval répond naturellement en portant le bout du nez à gauche.25 »

Licart fait appel au concept de nature pour justifier son analyse des comportements du cheval sous l'effet de ses actions, comme si la nature du cheval était de s'opposer. Plus généralement, il faut préciser que c'est un concept particulièrement retors, labile et insaisissable. Il y a une incertitude théorique de l’idée de nature qui traverse la philosophie et qui doit nous rendre prudent dans son utilisation.

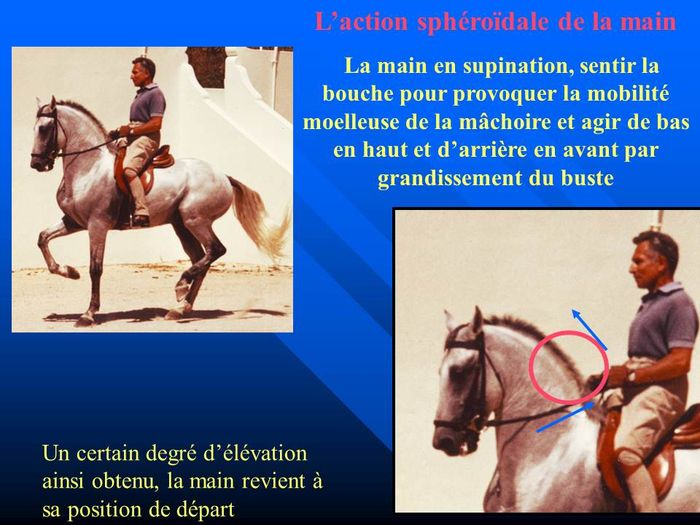

D’autre part, la neutralité de la bouche. La mobilité de la mâchoire inférieure du cheval jamais demandée mais seulement acceptée est le préalable à la neutralité de la bouche. N'agissant avec la main que par petites touches exclusivement réservées à la commissure des lèvres et s’inscrivant dans l’accompagnement, la cavalier n’entre pas en conflit avec sa monture.

J'ai pratiqué assidument la mobilisation de la mâchoire inférieure du cheval J'ai scruté tous les grands textes de référence. J'ai réfléchi, puis développé la question dans La main du maître et organisé un colloque le 16 juin 2007 sous le titre La vérité sortirait-elle de la bouche des chevaux (titre du à l'esprit de Jean-Louis Gouraud). J'n arrive, in fine, à l'intime conviction qu'il est possible d'obtenir la flexibilité complète du cheval en appliquant seulement mon principe d'accompagnement et d'amplification des mouvements et sans avoir recours à la mobilisation de la mâchoire inférieure.

Et ceci en dépit du fait que le général L'Hotte lui reconnaît un avantage :

«La mobilité de la mâchoire ne constate pas seulement sa soumission ; la flexibilité de cette région va plus loin, en provoquant celle de l'encolure, puis des autres ressorts, par suite de la corrélation existant instinctivement entre toutes les contractions musculaire.26 "»

Il m'appaît donc aujourd'hui que la flexibilité de la mâchoire n'est pas nécessaire pour obtenir celle des autres régions, mais que, par contre, celle de la nuque est le verrou de tout l'ensemble du cheval. Si la nuque est détendue, la bouche, restant dans le mouvement passif, suivra tous les mouvements de la main qui s'inscrivent dans la dynamique de ceux de la locomotion et qui par conséquent ne les restreint pas.

Car la mobilité de la mâchoire n'est pas sans inconvénients. Lorsque, pour la solliciter la mobilité de la mâchoire, le cavalier exerce une tension sur une rêne ou sur les deux, cette tension limite les mouvements de tête et d'encolure dans leur déroulement cyclique et à un moment du cycle elle s'exercera obligatoirement à contre-sens.

La main qui prolonge cette touche exerce alors une tension qui se transformera en un effet « ouvre-boite » du canon qui appuie sur la langue, force l'ouverture de la bouche puis, par voie de conséquence, la fermeture de la nuque :

Or la langue du cheval est particulièrement sensible aux pressions exercées sur elle, bien plus que ne le sont les commissures des lèvres. Il est donc préférable d'orienter les actions de la main dans l'axe des mâchoires pour n'intervenir que sur la commissure des lèvres. Et pour éviter les effets d'opposition, je préconise d'agir par une petite touche au moment où la bouche au cours de son va-et-vient normal revient vers le cavalier en montant et jamais quand elle s'éloigne.

Lorsque le cheval est contrarié dans ses mouvements, la mobilité de la mâchoire inférieure se transmet, comme par un effet de parasitage, aux muscles de la nuque qui se mobilisent à leur tour (vidéo 03 ).

Cette double mobilité forme écran à la communication entre le cheval et le cavalier. Le cheval n'est plus dans le mouvement passif, il bouge pour lui.

A cela s'ajoute que la fermeture de la nuque vient toujours comprimer les parotides, elles aussi très sensibles. Cette compression provoque un mouvement de tête qui a pour butbde libérer le cheval de cette gêne des parotides.

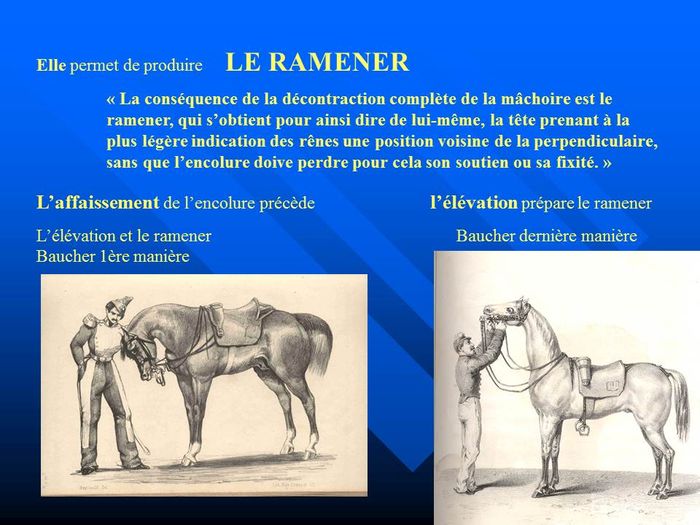

C'est aussi la raison pou laquelle le ramener doit être le résultat d'un mouvement d'ensemble de l'encolure qui s'arrondit en remontant vers la poitrine du cavalier et sans fermeture de la nuque (fig. 15).

Si un tel ramener n'est pa possible, il faut privilégier la liberté de nuque sur la posture du ramener, laquelle n'est pas, selon des écuyers comme Beudant, indispensable à l'équilibre27.

Il faut simplement accepter que cette mobilité semanifeste d'elle-même comme témoignage d'un relâchement général, d'une manière peu visible et telle qu'elle ne modifie en rien le contact avec la main qui doit alors rendre et avancer plus que ne le demande l'amplitude du mouvement normal du cheval afin de ne pas intervenir sur la mâchoire inférieure pendant ses mouvements.

Le respect de la locomotion du cheval

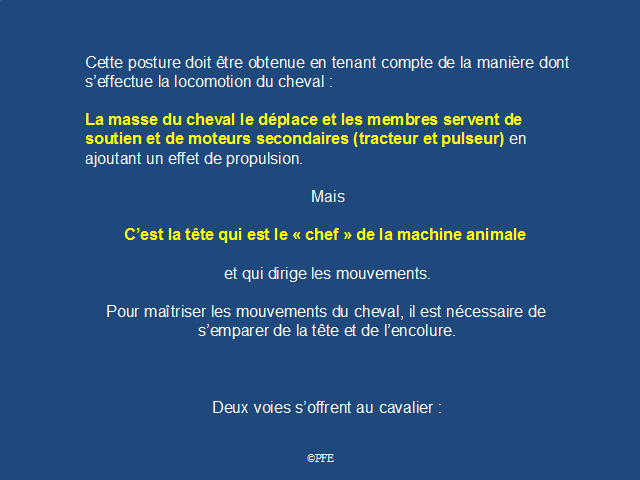

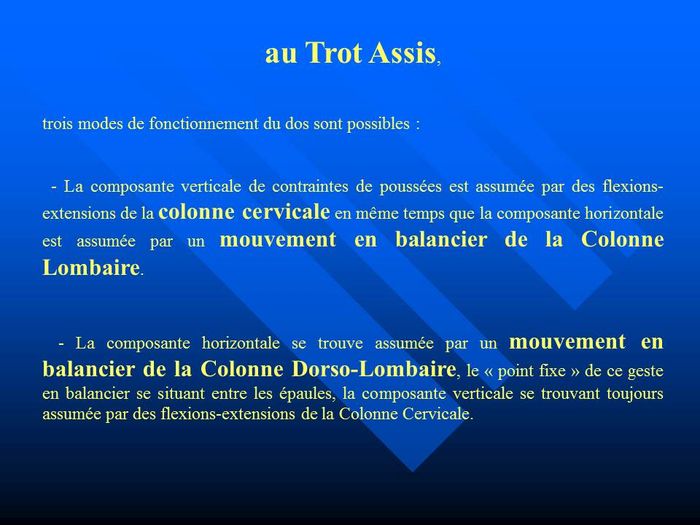

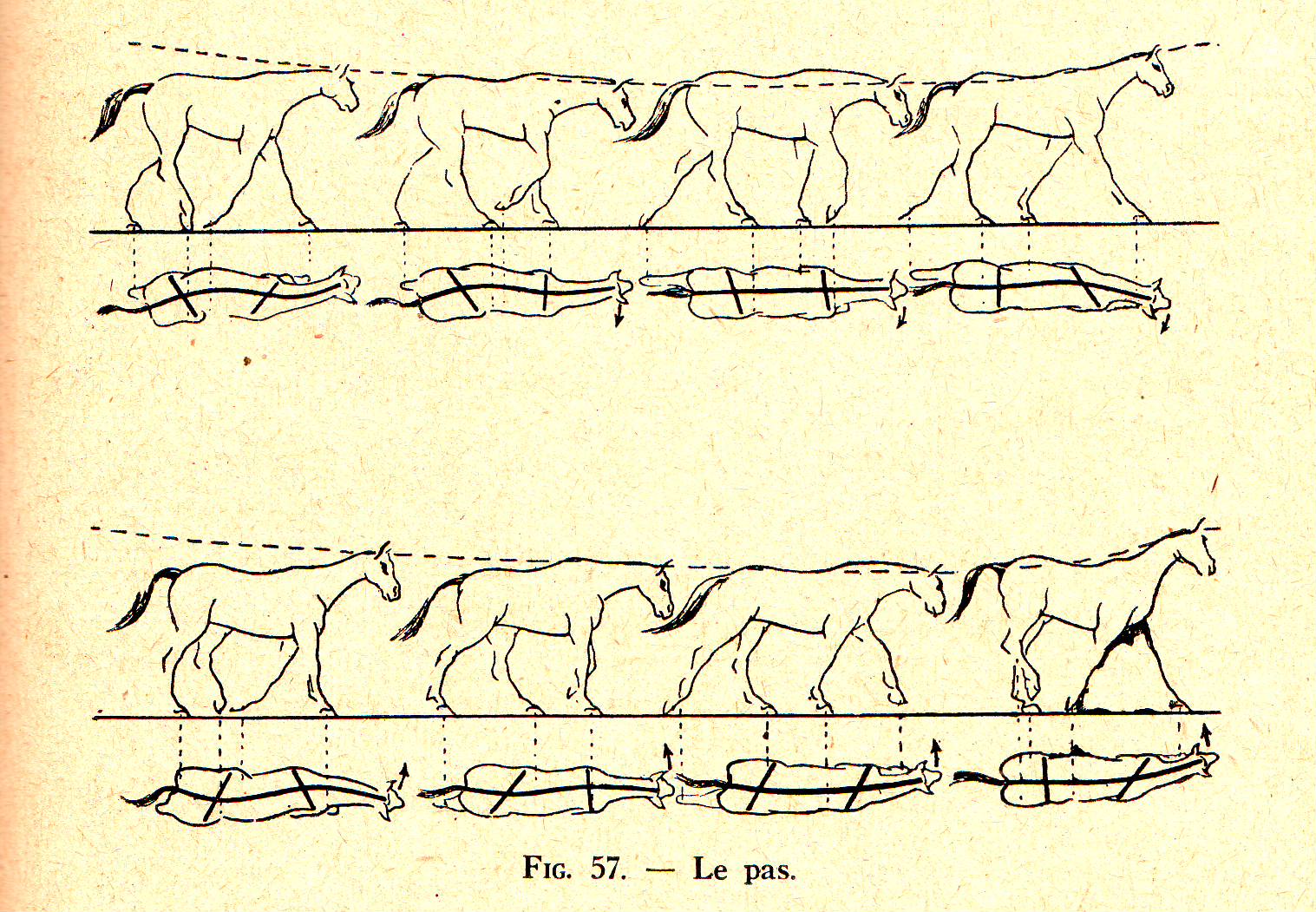

La locomotion du cheval est complexe. Deux aspects doivent être pris en compte.

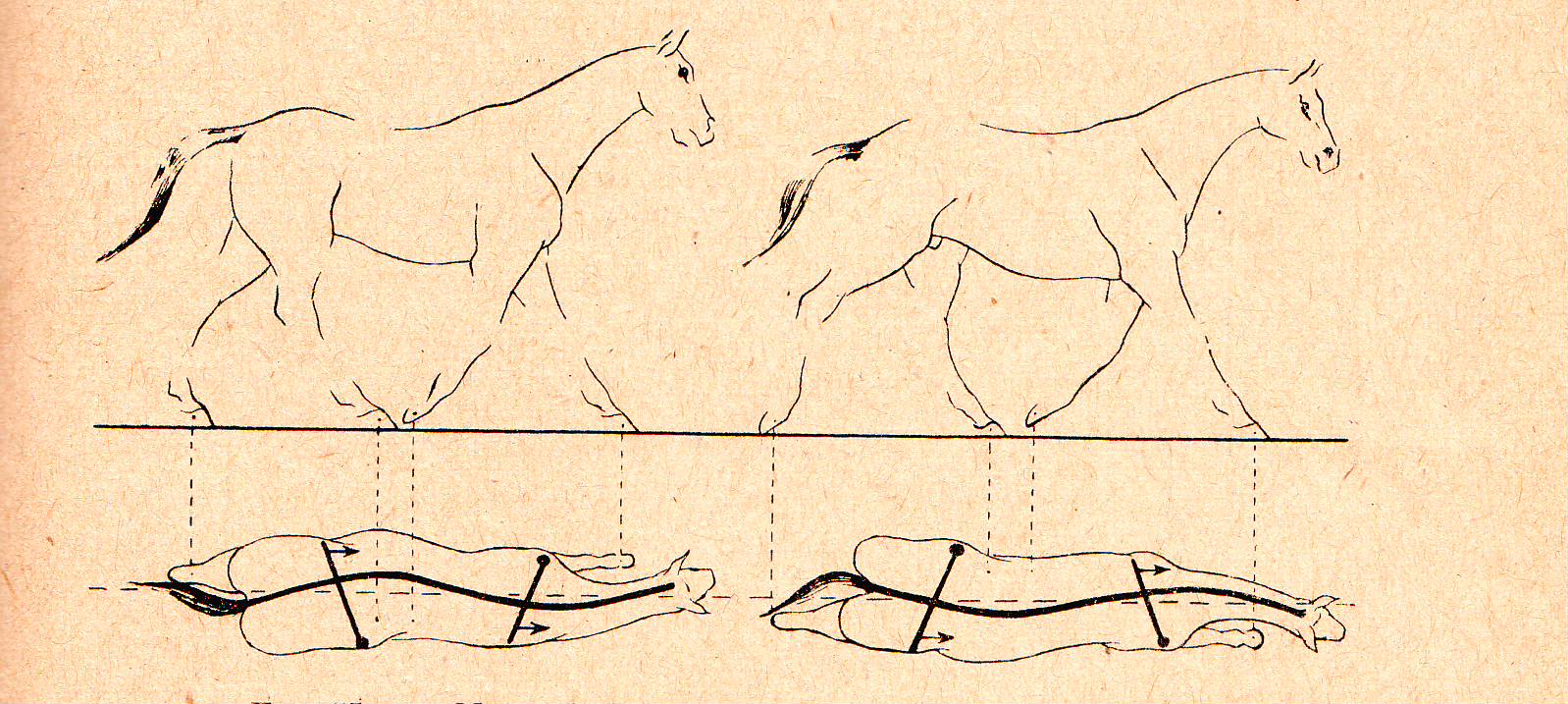

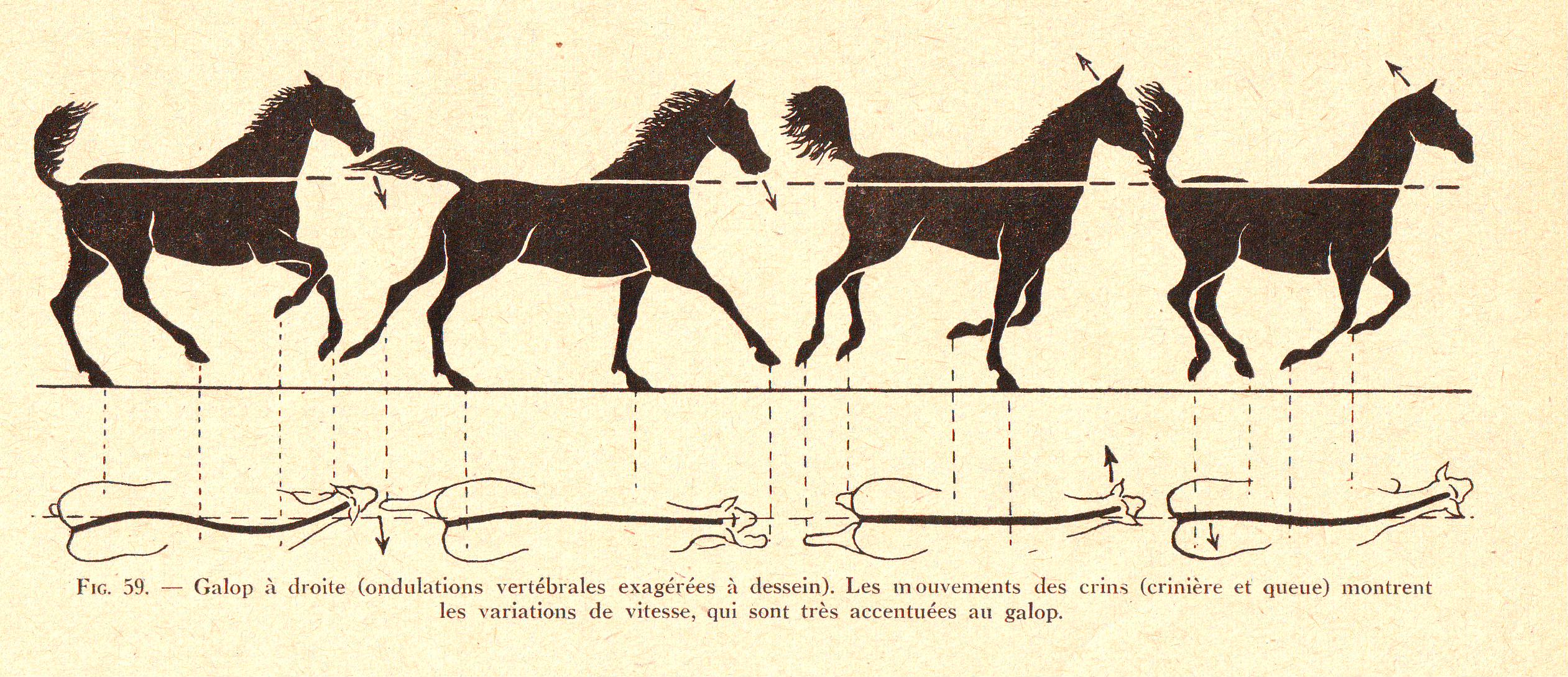

Tout d'abord, cette locomotion est reptilienne et repose sur les ondulations de la colonne vertébrale qui mettent en mouvement la masse, en particulier le tronc. Les membres qui lui servent en premier lieu de soutien ajoutent au déplacement de la masse leur effet additionnel de moteur tracteur pour les antérieurs et pulseur pour les postérieurs.

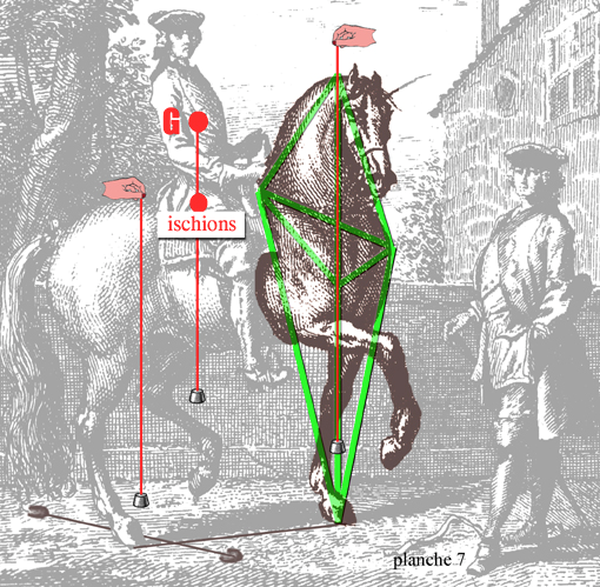

Et ensuite, c'est la tête qui est le "chef" de la machine animale et dirige ses mouvements. Le général L'Hotte indique que ce sont les hanches qui imposent la direction et il préconise :

"Le point de départ de tout changement de direction doit donc être marqué par la disposition des hanches.28 "

Ce qui pourrait faire penser qu'il faille s'adresser directement aux hanches pour les disposer. Or, une observation attentive du cheval en liberté fait apparaître que cette disposition des hanches est précédée d'un mouvement latéral de la tête en dedans du tourner dont l'effet est d'attirer le postérieur du dedans sous la masse et en avant du postérieur du dehors, lequel, lorsqu'il vient à l'appui, sert de pivot à la conversion (vidéo 04).

En effet, si les hanches imposent la direction, le cheval ne peut y avoir recours qu'en s'opposant tout d'abord aux indications de la main. Si la survie du cavalier l'oblige à régler en urgence la situation par un effet de force, (au moyen d'aides latérales par exemple), qui lui permet de modifier la disposition des hanches par rapport aux épaules, il n'en reste pas moins que c'est de la flexibilité et de la souplesse de la nuque que viendra la domination en douceur du cheval et la bonne disposition des hanches qui en découle. C'est ce dernier cas qui nous intéresse, parce qu'il inscrit la relation du cavalier et du cheval dans une perspective d'avenir.

Main fixe et cercle infernal

Cette disponibilité de la nuque a un tel effet sur l'ensemble du cheval qu'il semble nécessaire et indispensable de renoncer à fixer la posture de la tête du cheval soit à l’aide d’un enrênement, soit par la fixité29 de la main, soit en opposant résistance à résistance comme le préconisait Baucher, soit par des flexions forcées.

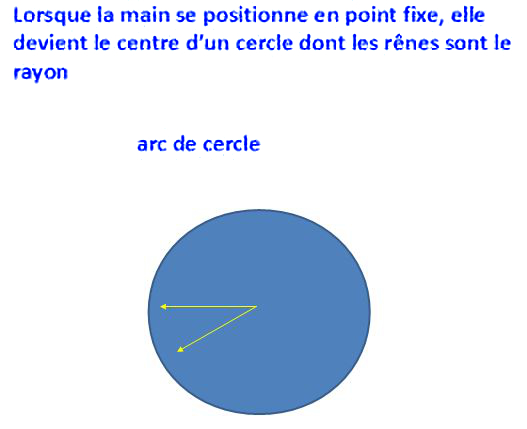

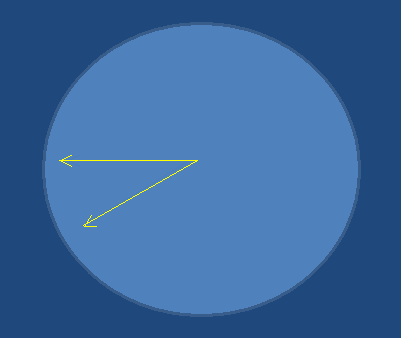

Que se passe-t-il en effet lorsque la main se fixe ? Elle devient le centre d'un cercle dont les rênes sont le rayon. La bouche du cheval n'a qu'une trajectoire possible, celle déterminée par le cercle (fig. 16).

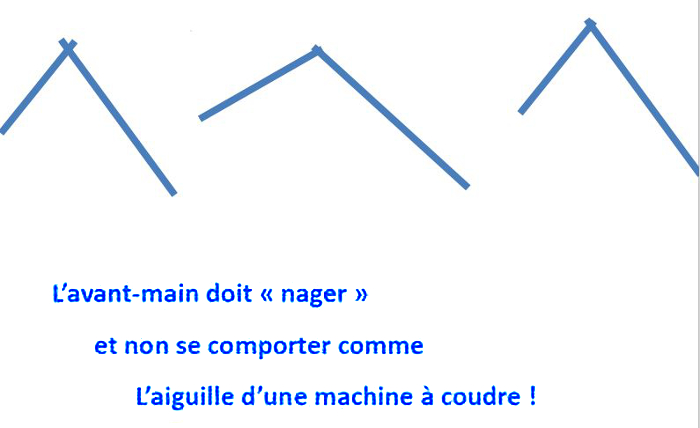

Tête et encolure présentent alors un mouvement de bascule de haut en bas et de bas en haut comparable à celui de l'aiguille d'une machine à coudre.

(vidéo 05 et 06)

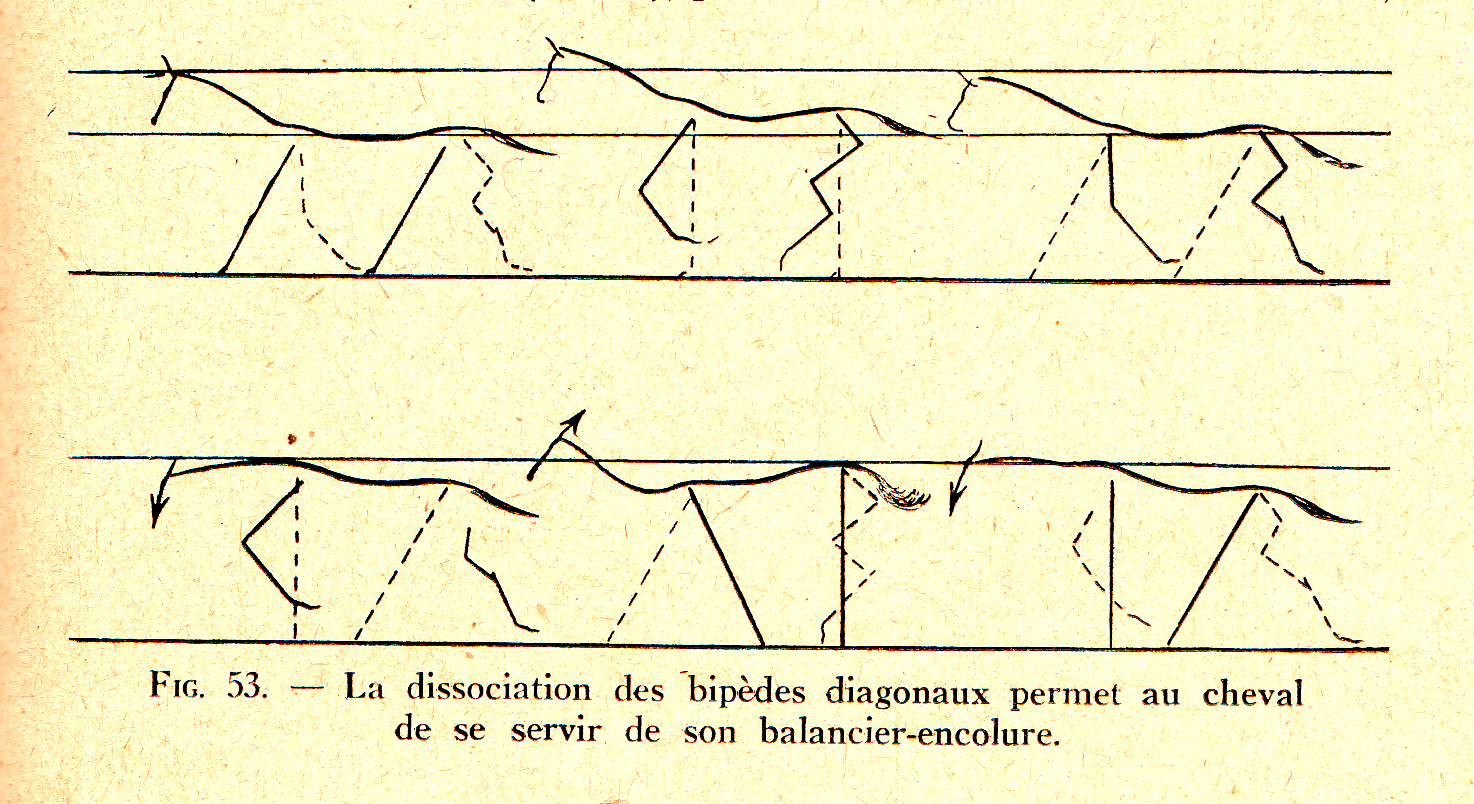

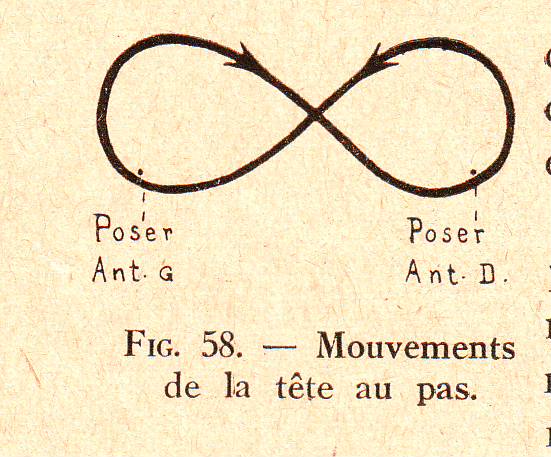

Or, si l'on observe le cheval en liberté, aux trois allures naturelles, les mouvements de l'avant-main ressemblent à ceux de la poule, avec une succession d'élévation et d'abaissement-extension accompagnée de l'ouverture et de la fermeture de l'angle tête-encolure (fig. 1 7 ) ;

le cheval semble nager. (vidéo 07 et 07bis)

Restreindre les mouvements ondulatoires de la nuque, perturber et modifier ceux de la tête et de l'encolure, cela revient à limiter les mouvements du reste de la colonne vertébrale et par conséquent à transférer aux membres une partie du travail de locomotion. Il s'agit, bien au contraire, de conserver ou de retrouver, si elle était perdue, l'innocence de la nature libre, la locomotion du poulain livré à lui-même.

Accompagnement et amplification

Pour diriger le cheval, il faut influencer les mouvements de la tête et de l'encolure en respectant leur fonctionnement naturel, il faut guider le cheval et l'amener à prendre la posture qu'il prend de lui-même lorsqu'il est en liberté.

La solution que je propose est d'influencer les mouvements du cheval par leur amplification, et d'agir dans le sens des mouvements. Cela suppose de commencer par les suivre et les accompagner. Ainsi, le cavalier respecte-t-il la physiologie du cheval dans sa globalité avec une attention particulière à celle de la bouche.

Cette amplification est possible à condition de bien accompagner les mouvements de tête et d’encolure sur des rênes détendues et sans contact particulier avec la bouche et c’est dans cet accompagnement que la main pourra par petites touches effleurer la commissure des lèvres sans agir à contretemps (vidéo 08 et 09).

La bouche restera neutre, sans mobilité particulière qui pourrait faire écran à la communication avec la main. Et réciproquement, la main laissera la bouche tranquille pendant la déglutition salivaire réflexe, qui ne doit pas être perturbée sauf à générer une pathologie. Cette déglutition se fait en deux temps : un premier temps, pendant lequel les dents restent serrées ; suivi d’un deuxième pendant lequella langue redescendant à sa place cependant que la mâchoire inférieure s’écarte légèrement, parfois à plusieurs reprises.

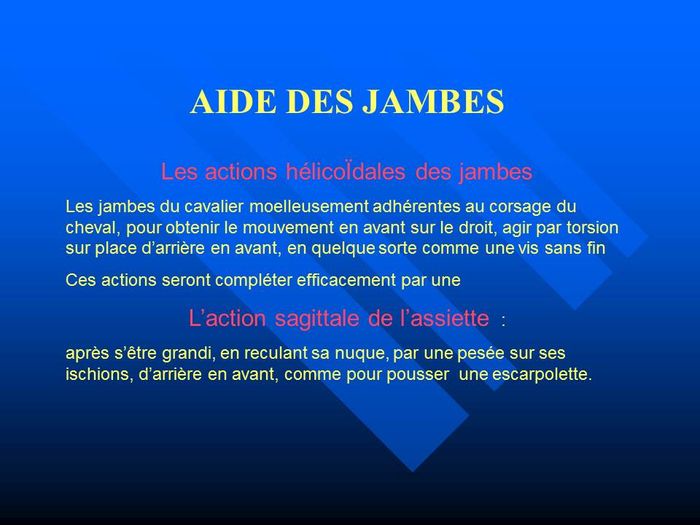

L'amplification des mouvements de la colonne vertébrale peut intervenir soit vers l’avant et le bas, soit vers le haut, soit latéralement.

L’amplification vers l’avant et vers le bas permet le développement maxima des ondulations verticales de la colonne vertébrale. Au pas, chaque lever d’un antérieur correspond un abaissement de la nuque. Il suffit, à cet instant précis, d’un léger toucher sur la rêne plutôt en ouverture qui amène légèrement la tête en dedans d’un cercle pour solliciter les fléchisseurs qui sont en même temps les abaisseurs. Ces ondulations de la colonne vertébrale sont capitales puisqu’elles déterminent toute la locomotion du cheval dont le tronc est le moteur principal, l’avant-main et l’arrière-main n’étant que des agents secondaires, l’avant-main de traction et l’arrière-main de pulsion.

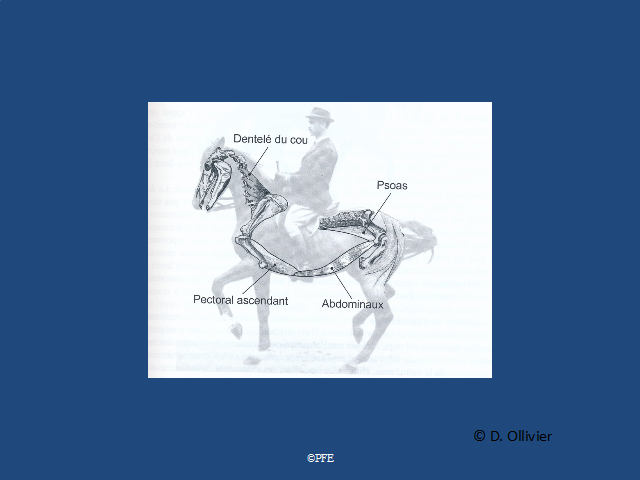

L’amplification vers le haut permet de solliciter les dentelés du cou qui par chaîne musculaire circulaire, sont reliés aux pectoraux ascendants, aux abdominaux, aux spoas, et déterminent la flexion du bassin nécessaire au rassembler. Au pas, à chaque poser d’un antérieur correspond un mouvement d’élévation de la nuque qu’il suffit d’accompagner petit à petit. (vidéo 10)

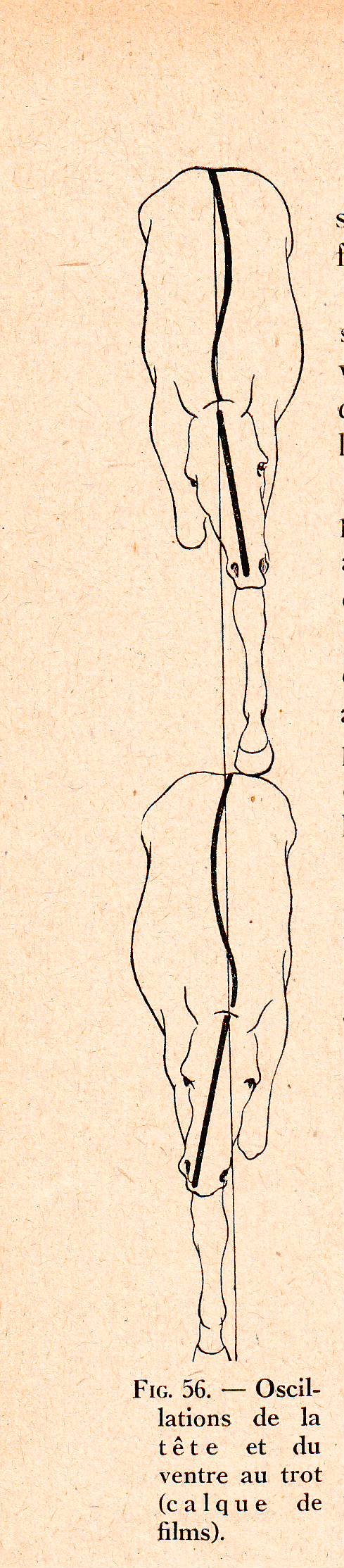

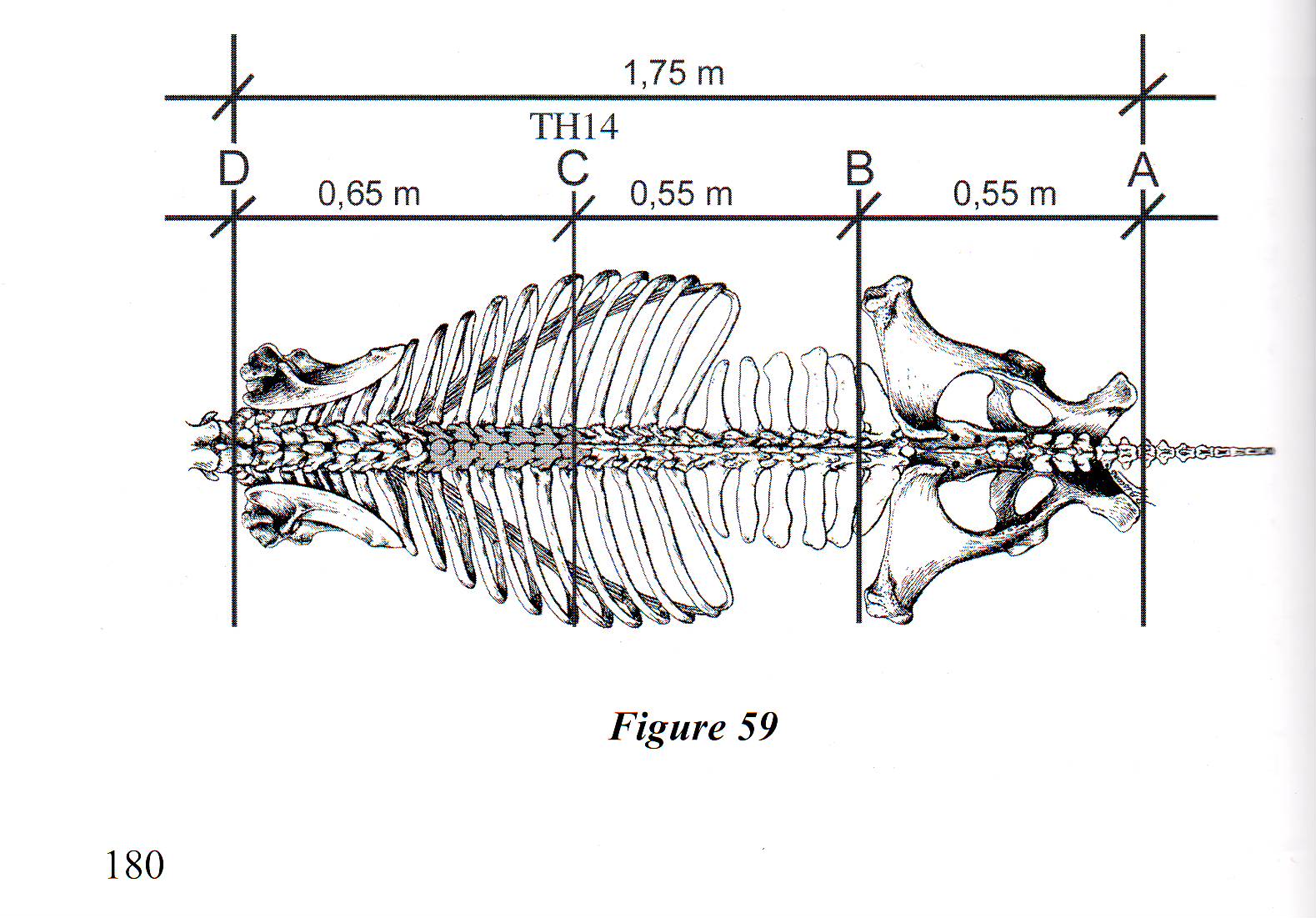

Latéralement, l'amplification des ondulations de la colonne vertébrale est conditionnées par la mobilité latérale du garrot (vidéo 11) .

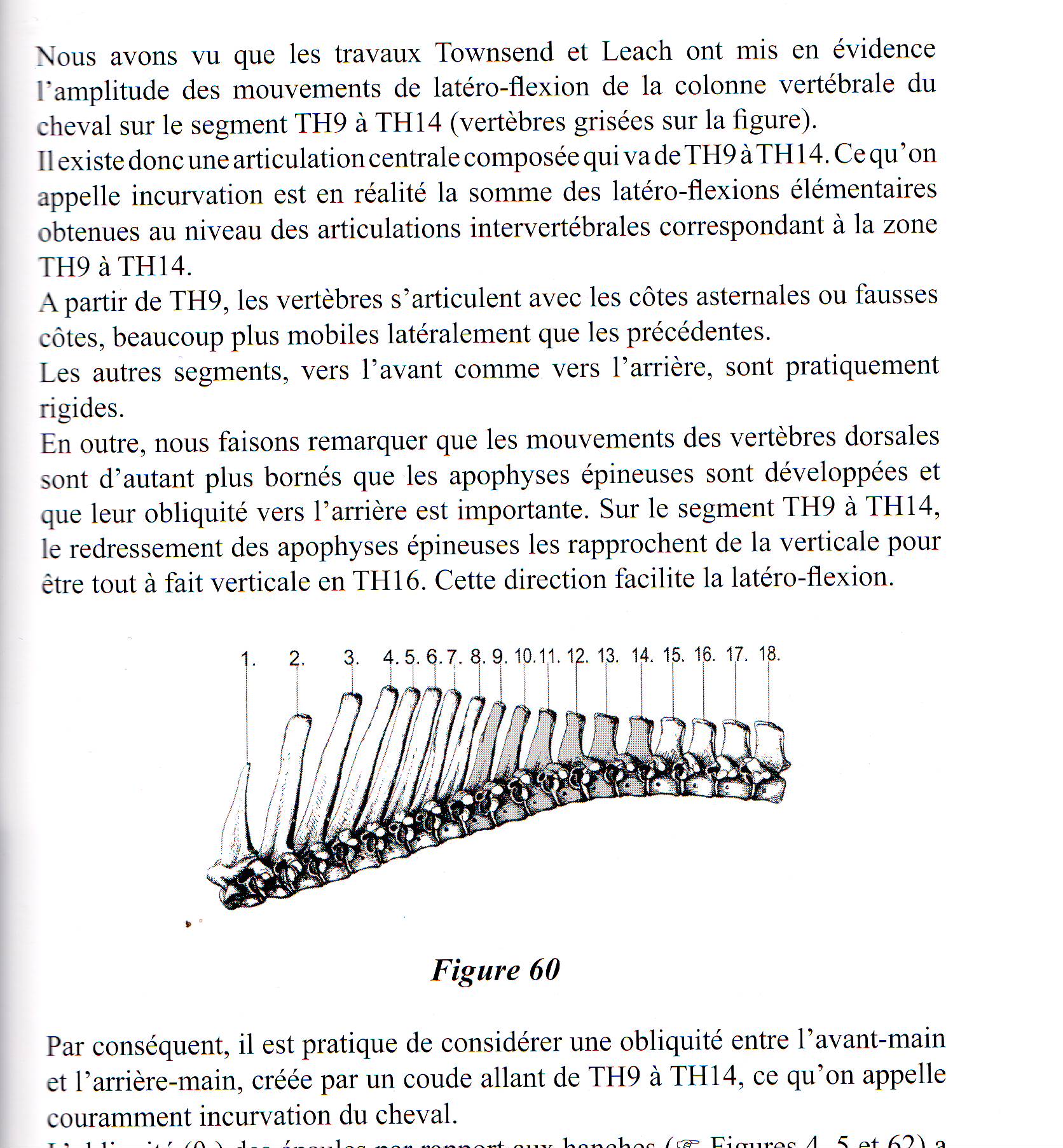

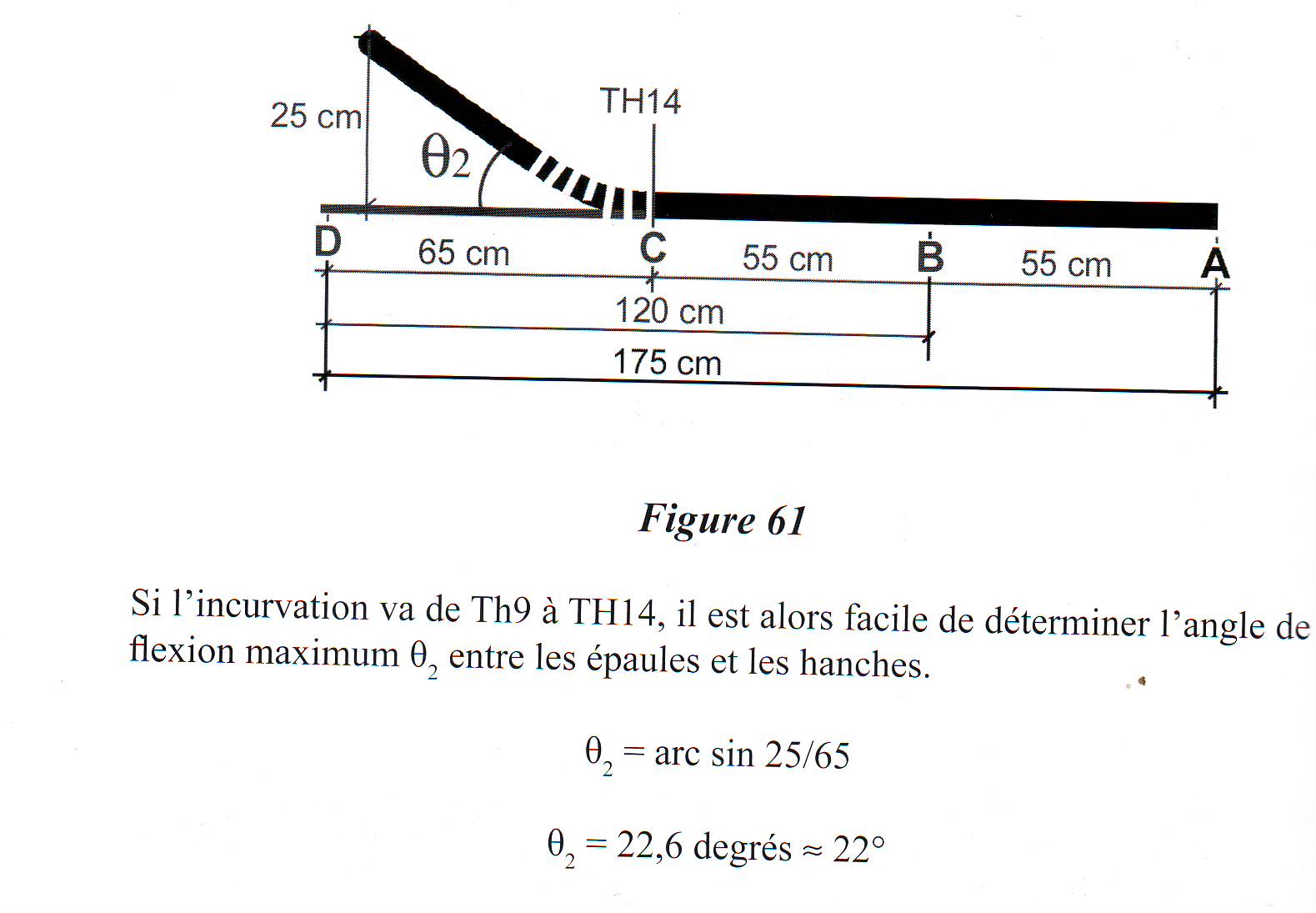

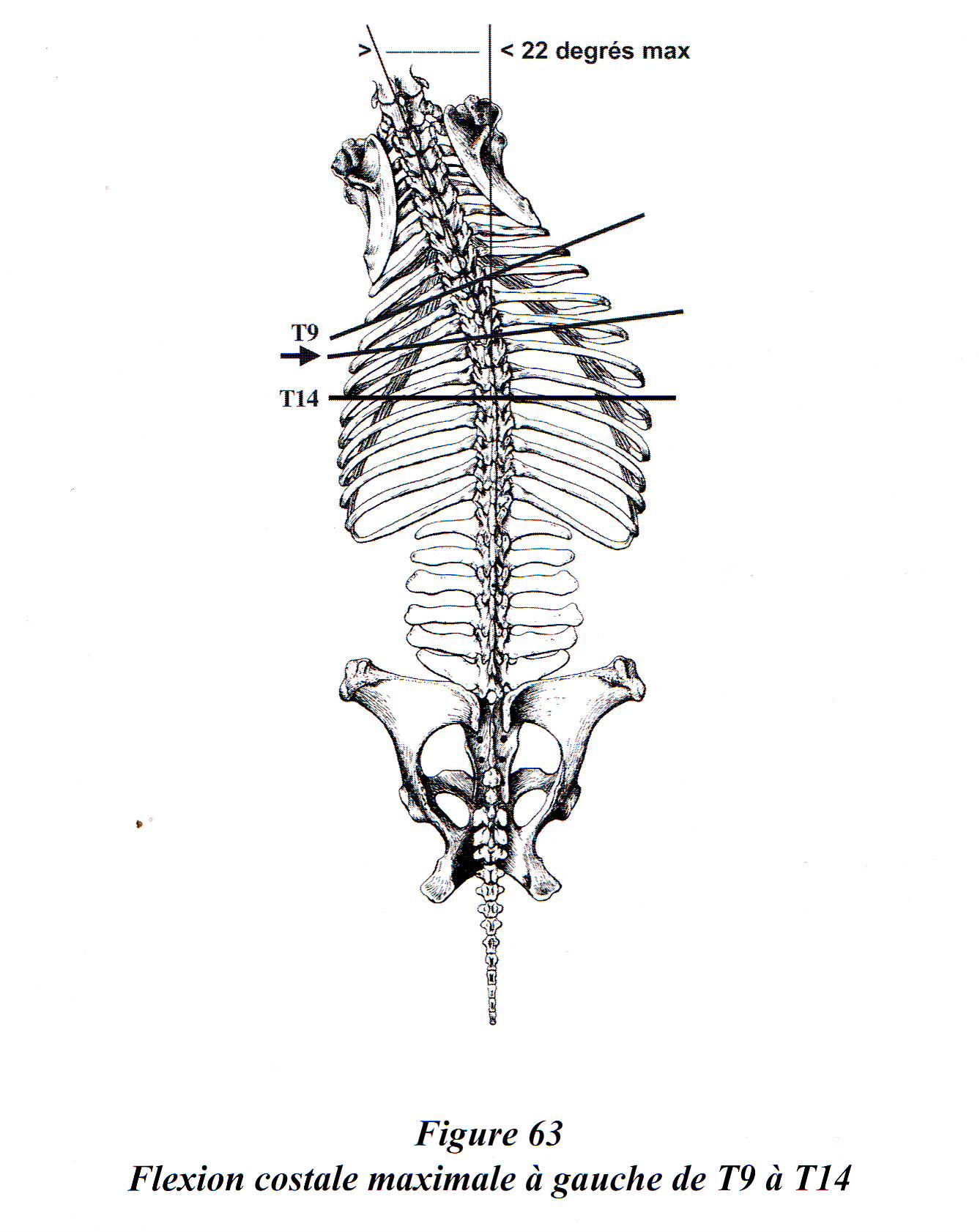

Les études menées sur les possibilités d'incurvation de la colonne vertébrale au niveau du dos ont montré que la latéroflexion était très restreintes et réduite à quelques 22° entre les vertèbres D9 à D14, zone située à peu près sous le siège du cavalier. Mais si l'on prend en compte la mobilité du garrot on arrive à obtenir une incurvation latérale significative de toute la colonne vertébrale. La pression du mollet s'exerce au moment même de l'amplification du déplacement latéral du garrot demandé par balancement latéral de la main.

On se souviendra que chez le cheval, la ligne droite est une sinusoïde étirée : amplifier ces ondulations augmente l’amplitude des foulées et développe l’impulsion.

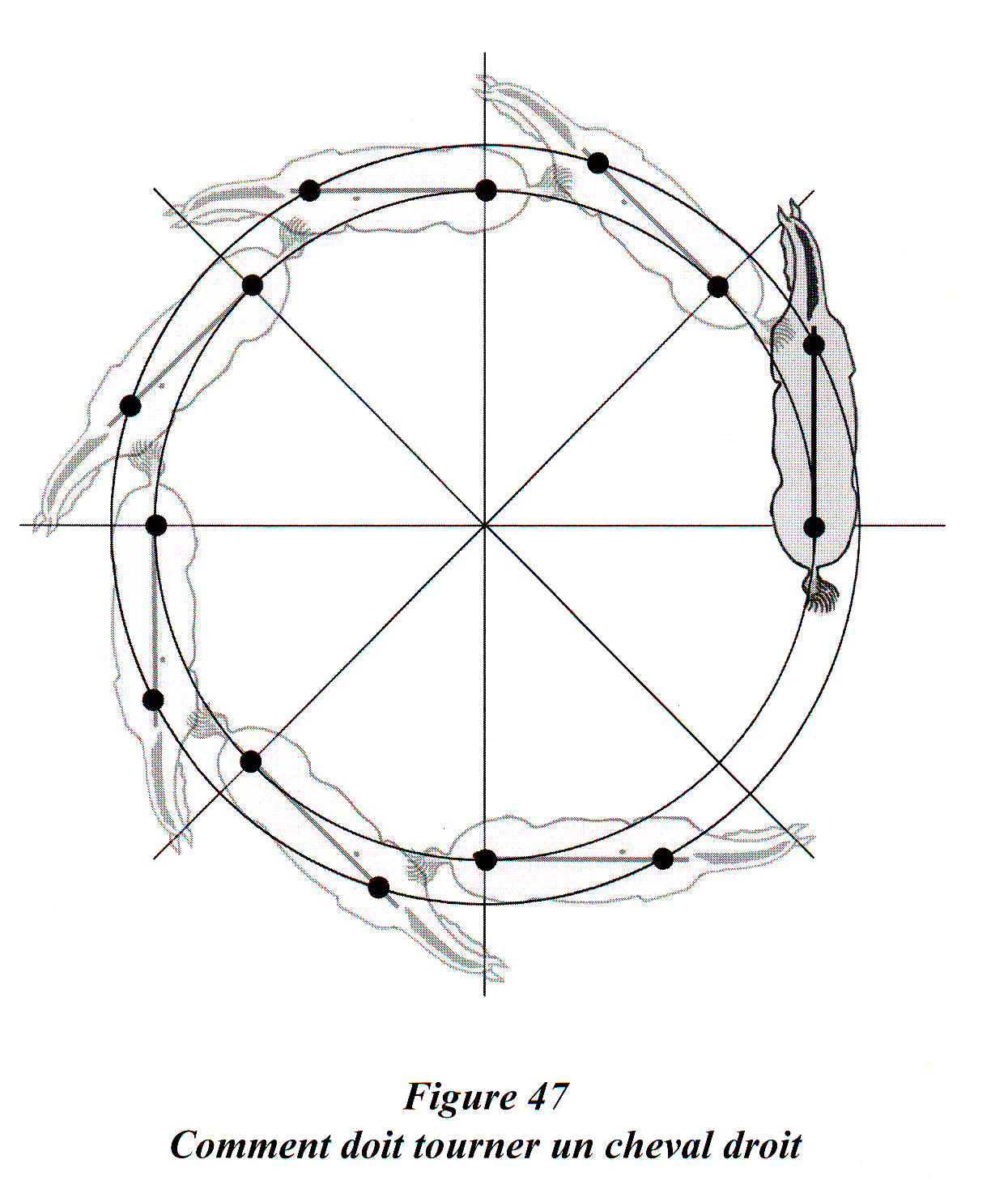

Je veux préciser enfin que le sujet n'est pas aujourd'hui étendu à la dissymétrie du cheval. Celle-ci se révèle facilement en examinant sur un cercle, successivement aux deux mains, les trajectoires des postérieurs : Pendant que celui du dehors pousse la masse exacement dans l'allignement de l'épaule qui lui fait face, celui du dedans s'engage sous la masse en venant bien en avant du postérieur du dehors. Ceci trouve sa répercussion dans l'avant-main dont les muscles travaillent en compensation. Retenons simplement qu'il s'agit de rendre harmonieux le fonctionnemen d'un système dissymétrique.

SYNTHÈSE

CONTRIBUTION À UNE REVITALISATION

DE L'ÉQUITATION DE TRADITION FRANÇAISE

par Patrice Franchet d'Espèrey ©

Hypothèse de travail : dans une approche douce et respectueuse du cheval, il est possible d'améliorer la locomotion en suivant, en accompagnant et en amplifiant les mouvements naturels du balancier de l'encolure, particulièrement au niveau de la nuque, laquelle constitue le principal lieu de commande de la physiologie locomotrice.

Deux préalables :

- 1° éduquer le cheval au mouvement passif en renonçant au principe action <—> réaction ;

- 2° neutraliser la bouche du cheval en relativisant les vertus de la flexibilité de la mâchoire au bénéfice de celle de la nuque "verrou de tout l'ensemble du cheval".

Dans la logique reptilienne de la locomotion équine, corrigée par la capacité de traction des épaules et la capacité de propulsion des hanches, le facteur déterminant de la direction semble être la tête. Même si la disposition des hanches n'est pas anodine, elle n'apparaît au final que comme un effet de la flexibilité et de la souplesse de la nuque.

Le maniement en douceur du cheval passe donc prioritairement par la conquête du verrou nucal.

De cette conclusion découle l'impertinence de toute action de main coercitive qui pourrait se voir assimilée par le cheval à la présence d'un enrênement. Cette conclusion est renforcée par l'observation du cheval en liberté : non pas l'image de la machine à coudre, mais celle de la galline qui picore son grain vient à l'esprit et corrobore l'hypothèse que toute restriction des mouvements ondulatoires de la nuque perturbe et modifie ceux de la tête et de l'encolure, par suite, ceux de l'ensemble de l'appareil locomoteur.

C'est donc bien en accompagnant et en amplifiant les mouvements du balancier de l'encolure qu'il est possible de conduire le cheval vers la posture naturelle qu'il prend de lui-même lorsqu'il est en liberté.

Légendes des illustrations

fig. 00 L'auteur montant Constellation, jument anglo-arabe, au piaffer

fig. 01 René Bacharach montant Violacéo au passage dans la descente de main

fig. 02 Cavaliers athéniens de la procession des Panathénées sculptée par Phidias pour la frise du Parthénon

fig. 03 François 1er en armure

fig. 04 François 1er en habit à l'italienne

fig. 05 La Guérinière donnant la leçon de l'épaule en dedans sur un cheval au ramener et rassembler complets dans Ecole de Cavalerie, 1733

fig. 06 Baucher montant Partisan

fig. 07 La vraie position selon Dupaty de Clam dans L'Art et la science de l'équitation, 1776

fig. 08 Aubert montant Le Florido au piaffer dans Traité raisonné d’équitation, d’après les principes de l’école française, 1836

fig. 09 Elévation maxima de l'encolure préconisée par Baucher dans sa seconde manière pour obtenir le relâchement complet des muscles de la nuque dans Méthode d’Equitation basée sur de nouveaux principes, par F. Baucher 14ème édition, revue et augmentée. 1874

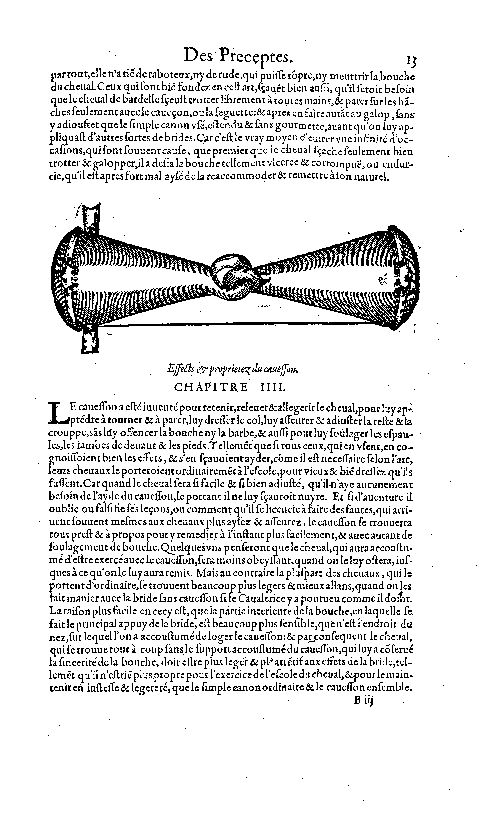

fig. 10 Canon le plus doux préconisé par La Broue dans Préceptes principaux que les bons cavalerices doivent exactement observer en leurs Ecoles. 1593/1594

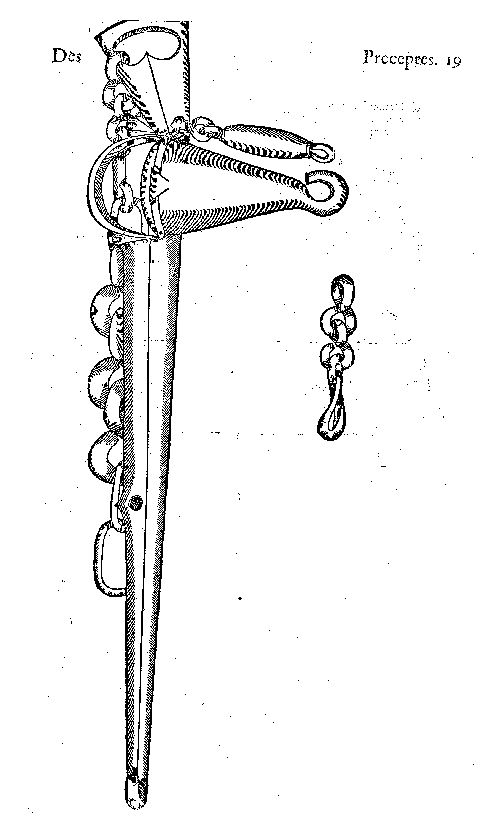

fig. 11 Branche du mors de bride le plus simple préconisé par La Broue dans Ibid.

fig. 12 Métaphore de la lame du fleuret poussée contre un mur selon Licart dans Equitation raisonnée, 1943

fig. 13 Dernière étape de la construction de la volte carrée par La Broue dans Ibid.

fig. 13bis Réduction de la volte carrée vers la volte sur les hanches par La Broue dans Ibid.

fig. 14 Schéma du principe de l'action-réaction selon Licart dans Equitation Raisonnée. 1943

fig. René Bacharach montant Cantador dans un ramener complet

fig. 16 Le cercle infernal

fig. 17 Les mouvements ondulatoires de la tête et de l'encolure

Vidéos

3 : flexion de mâchoire

4 :: Katiki tourne libre

5 : mise sur la main

6 : constellation

6 : épaule en dedans

NOTES de bas de page

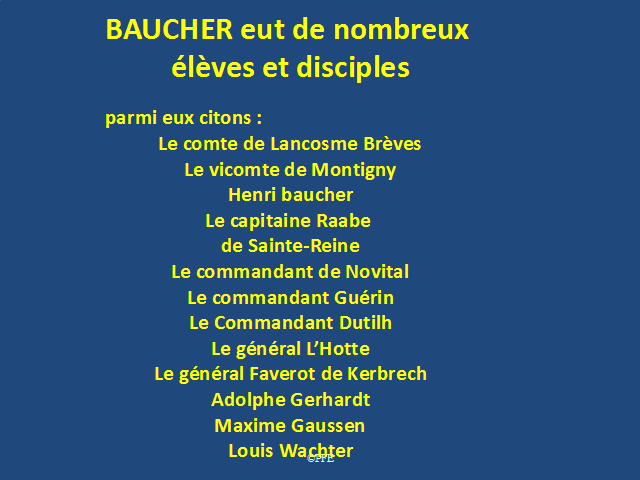

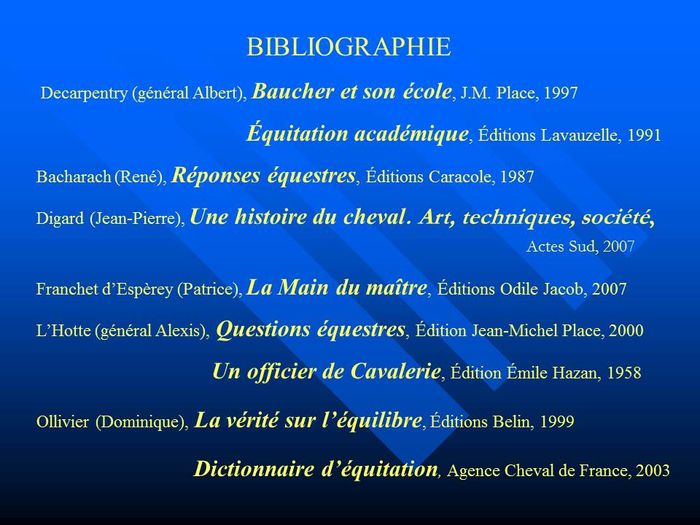

1 Faverot de Kerbrech, général François, Dressage méthodique du cheval de selle selon les derniers enseignements de F. Baucher par un de ses élèves, Paris, J. Rothschild éditeur, 1891, p. 136 : Départ au Galop par la Main, sans Jambes. p. 139 : Galop de deux Pistes , sans Jambes. p. 141 : Départ au Galop par les Jambes seules. Voir aussi p.152, 153 et 156

2 Pluvinel, Antoine de, Le Maneige royal, 1626, p. 19.

3 La Guérinière, François Robichon de, Ecole de cavalerie, 1754 (1ère édition 1753), p.164.

4 Beudant, capitaine Etienne, Vallerine, le testament d'un écuyer, Favre, Caracole, 2005

5 La Broue, Salomon de, Préceptes du cavalerice françois, 3ème édition, 1610, Livre Premier, p.138 à 140.

6 Ibid., p.54.

7 L'Hotte, général Alexis, Souvenirs d'un officier de cavalerie, Paris, Plon, 1905, p. 340.

8 Decarpentry, général Albert, Equitation académique, Préparation aux Epreuves de Dressage Internationales., Editions Henri Neveu, Paris, 1949, p. 11 et 12

9 La Science et l’Art de l’Equitation démontrés d’après la nature ; ou Théorie et Pratique de l’Equitation, fondée sur l’anatomie, la mécanique, la géométrie et la physique. Par M. Dupaty de Clam, ancien Mousquetaire, de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux. A Paris, de l’Imp. de Fr. Amb. Didot, rue Pavée S. André, 1776.

10 Traité raisonné d’équitation, d’après les principes de l’école française, par P.A. Aubert, ex - professeur - écuyer de l’Ecole royale d’application pour les Officiers d’Etat - major. Paris, Anselin et Gaultier - Laguionie, 1836.

11 Oeuvres complètes de F. Baucher. Méthode d’Equitation basée sur de nouveaux principes, revue et augmentée. Treizième Edition, suivie des Passe-temps équestres etc. Paris, l’auteur ; ibid., J.Dumaine ; ibid., Dentu, 1867.

12 On n'oubliera pas que cette posture était aussi pratiquée par Seeger, le maître de Steinbrecht et avant lui par Hünersdorf : HÜNERSDORF (Louis) et BROCHOWSKI (Armand de), traducteur.Equitation Allemande. Méthode la plus facile et la plus naturelle pour dresser le Cheval d’Officier et d’Amateur ; suivie d’un supplément pour l’Instruction du Cheval de troupe et de son Cavalier ; par Louis Hünersdorf, Maître Ecuyer de S. A R. le Prince de Hesse. Traduite sur la sixième Edition (1840) par Armand de Brochowski, Capitaine Commandant d’ Escadron au 1er Lanciers. Bruxelles, Perichon, 1843.

13 L’Ecuirie du S. Federic Grison, gentilhomme napolitain ; en laquelle est monstré l’odre & l’art de choysir, dompter, piqver, dresser & manier les Chevaux, tant pour l’vsage de la guerre qu’avtre commodité de l’homme : auec figvres de diuerses sortes de mors de bride. Nagueres traduitte d’Italien en François. A Paris, chez Adrian Perier, 1615.

14 Decarpentry, général Albert, Equitation Académique. Préparation aux Epreuves de Dressage Internationales. op. cit.., p. 83 à 88.

15 La Broue, Salomon de, Préceptes du cavalerice françois, 3ème édition, 1610 (1ère édition 1593/1594), Livre Premier, p.135.

16 Ibid., Second livre, p. 10.

17 Pluvinel, Antoine de, L'instruction du roi en l'exercice de monter à cheval, 1640 (1ère édition 1625), p.63.

18 Faverot de Kerbrech, général François, Dressage du cheval de dehors, 1907, p. 20 et 21.

19 L’Hotte, général Alexis, Questions équestres, 1906, p. 33 à 35.

20 Dutilh, chef d'escadrons Mathieu-François, Gymnastique équestre, 1864 et Méthode progressive applicable au dressage du cheval de troupe, 1875.

21 La Broue, Salomon de, Préceptes du cavalerice françois, op. cit., Second Livre, p. 34.

22 Faverot de Kerbrech, général François, Dressage méthodique du cheval de selle selon les derniers enseignements de F. Baucher par un de ses élèves, op. Cit., p. 15 et 16.

23 La Broue, Salomon de, Préceptes du cavalerice françois, op. cit., Second Livre, p. 43.

24 La Guérinière, François Robichon de, Ecole de cavalerie, Imprimerie Jacques Collombat, 1733, p. 102.

25 Licart, commandant, Equitation raisonnée, Editions Delmas, 1951, p.83.

26 L'Hotte, général, Questions équestres, Plon, 1906, p. 36.

27 Beudant, capitaine Etienne, Dressage du cheval de selle, troisième édition, Berger-Levrault, 1948, p. 64.

28 L'Hotte, général, Questions équestres, op. cit., p.44.

29 "La main fixe" a donné lieu à plusieurs définitions. Pour certains, c'est la main exempte de tout mouvement involontaire. Pour d'autres, la main doit êtr et fixe par rapport à la bouche du cheval.c'est la main dont la position est indépendante des mouvements du cheval ou c'est Pour Beudant, c'est celle qui ne se laisse attirer ni par la bouche du cheval ni par le poignet du cavalier (Dressage du cheval de selle, op. cit., p. 59.). Ici, lorsque je parle de main fixe, j'assimile l'action de la main à celle d'un enrênement dont le point d'attache est en général fixé en premier lieu au pommeau d'un surfaix.

- Détails

- Catégorie : Enseignement de l'équitation

- Affichages : 34682

cette page est en cours de rédaction

- Détails

- Catégorie : Enseignement de l'équitation

- Affichages : 37070

La flexion latérale de la tête et de l'encolure obtenue par petits appuis successifs de la paume de la main à la 5ème ou 7ème vertèbre cervicale a un effet extraordinaire sur le relâchement musculaire comme sur le mental. Elle donne accès à l'ensemble du cheval sans passer par l'intermédiaire de la bouche qui par là-même est aussi apaisée, disponible et ne présentera aucune résistance lorsque la main prendra ensuite contact avec la commissure des lèvres. le cheval montre d'ailleurs une superbe mobilité de mâchoire spontanée qui est la conséquence du relâchement général. Dans la suite du travaile, il suffira à la main d'ampllifier les mouvements naturels de la locomotion pour trouver un cheval entièrement disponible, lèger. Sur cette vidéo, vous pourrez constater que le cheval, après cette flexion conserve de lui-même le placer de la tête en dedans du cercle parcouru et que le postéieur du dedans s'engage de lui-même sous la masse en avant du postérieur du dehors, servant ainsi de pivot au tourner. Le toucher de l'index dans la dépression entre les deux muscles saillants de la cuisse augmente sans effort le déplacement du postérieur du dedans sous la masse et vers le dehors, ce qui amplifie et resserre le tourner en augmentant par synergie le placer en dedans de la tête.

- Détails

- Catégorie : Enseignement de l'équitation

- Affichages : 36504

Le cheval Nuage Bleu est un cheval de 13 ans dont le dressage est à reprendre. A ce stade de son redressage, il réagit encore lorsque la cravache lui demande de s'éloigner ou d'avancer. lorsque ses épaules tombent vers moi, je le repousse en agitant la cravache vers la base de l'encolure pour qu'il les éloigne. Cet éloigenemnt vers le dehors provoque la flexion de l'encolure et l'étirement de la ligne du dessus s'en suit. Le toucher du postérieur du dedans en le repoussant en avant du postérieur du dehors, lui donne le statut de pivot et le tourner autour de moi en est facilité. Réciproquement, lorsque vous pouvez orienter la tête en dedans sans la tenir, le postérieur du dedans vient se positionner en pivot.

Sur cette deuxième vidéo, on perçoit très bien l'influence du poser du postérieur du dedans comme pivot en avant de celui du dehors.

- Détails

- Catégorie : Enseignement de l'équitation

- Affichages : 42332

Le Ramener,

dans sa forme la plus aboutie,

dans sa forme la plus aboutie,

établit l'encolure comme une pyramide au-dessus des épaules du cheval,

le bord supérieur de l'encolure s'arrondit tout en remontant vers la poitrine du cavalier.

Il diffère par essence du ramener par avancée de la nuque au-dessus du mors obtenue par poussée de l'arrière-main sur une main fixe. Cette dernière technique caractérise la mise sur la main.

René Bacharach sur Cantador 1972

LA MISE EN MAIN

se définit par la « décontraction de la bouche dans le ramener. C’est un mouvement de la langue analogue à celui qu’elle exécute pour la déglutition et qui soulève le ou les mors. » Général Albert Decarpentry, Équitation académique, 1947

Dans l'emploi des aides qui caractérise la mise en main, la main commence le premier effet et les jambes accompagnent ce mouvement, ainsi que le décrit François Robichon de La Guérinière dans École de cavalerie de 1733.

L’appui sur le mors se réduit momentanément au contact minimum jusqu’à la descente de main au cours de laquelle le cheval prend en charge sa posture quoique le cavalier lui rende la main et le laisse continuer son mouvement de lui-même, les rênes étant complètement flottantes.

La mise en main est orientée vers la recherche de la flexibilité des ressorts du cheval considéré comme un danseur étoile qui tente d'exprimer une intention poètique et philosophique. La mise en main est le fondement de l'équitation à la française.

LE RAMENER

doit être obtenu à partir de la mobilité de la mâchoire, c'est-à-dire lorsque l'on ne sent plus aucune tension sur les rênes, et la bouche doit suivre la main sans qu'aucune tension ne réapparaisse, donc dans la mise en main, pas de tension sur les rênes !

Quelques précisions concernant

LA MOBILITE DE LA MACHOIRE

Voici un exercice (voir la vidéo ci-dessous) pour l'obtenir par un travail d'ensemble qui n'exclut pas, cependant, une éducation spécifique de la bouche :

Marcher droit et relever progressivement l'encolure à chaque pas en suivant bien les mouvements horizontaux et en agissant vers le haut au moment où l'encolure fait elle-même ce mouvement naturel qui caractérise un des temps de la foulée au pas.

Relever jusqu'à ce que le cheval s'arrête et demander par un nouvel effet d'élévation, mais sans forcer, quelques pas de reculer en décomposant bien chaque pas : demander chaque pas séparément du suivant, dès qu'il s'effectue, abandonner complètement la tête pour qu'il recule totalement libre mais sans abaisser l'encolure ;

laisser chaque pas mourir de lui-même avant de demander le suivant et dès que la mobilité de la mâchoire apparaît (c'est dans ces conditions qu'elle apparaît, c'est parfait car alors on n'a pas besoin de faire une éducation spécifique et locale de la mâchoire, cela vient des conditions générales de flexibilité que donnent l'élévation dans le reculer) marcher en avant en avançant complètement les mains pour être sur que l'encolure retrouve tout son jeux naturel vers l'avant ;

Une fois la marche en avant bien entamée, reprendre le contact de la bouche et suivre tous ses mouvements tant qu'il n'y a pas de tension exercée sur les rênes et tant que la base de l'encolure se soutient. Dès qu'une tension apparait, relever pas à pas en marchant jusqu'à l'arrêt, reculer, etc. faire tout cela sur une ligne droite et dès que le contact avec la main est bon, marcher sur des courbes. Traiter les tensions sur la main comme précédemment.

Quand tout va bien, l'encolure doit présenter une légère courbe harmonieuse, la tête ne doit pas faire un mouvement de pioche de haut en bas et la nuque ne doit pas se fermer d'elle-même et plus que le reste de l'encolure. La courbe doit rester très légère et la nuque doit continuer à bouger naturellement. La main doit avoir la sensation que tête et encolure sont complètement flexibles et soutenues.

LA PLASTICITE POSTURALE

C'est la faculté que possède le cheval de passer à tout moment d'une posture à une autre en conservant sa flexibilité, de passer du ramener à l'élévation de l'encolure avec la nuque ouverte, de cette élévation au ramener ou à l'extension de l'encolure le nez se rapprochant du sol puis de revenir à l'une ou l'autre de ces postures en suivant la main sans exercer de tension sur les rênes au cours de ces changements. Ces passages d'une posture à une autre doivent devenir un jeu permanent qui maintient la flexibilité de l'ensemble du cheval et l'empêche de se figer du point de vue musculaire.

- Détails

- Catégorie : Enseignement de l'équitation

- Affichages : 48161

POUR UNE NOUVELLE EQUITATION A LA FRANCAISE

communication de Patrice Franchet d'Espèrey,

écuyer du cadre noir de Saumur

donnée le jeudi 8 décembre 2011 dans l'amphithéâtre de l'Ecole nationale d'Equitation au cours du colloque "Les patrimoines de l'équitation française"

INTRODUCTION

L'équitation savante, élaborée en France depuis le XVIe siècle et le retour d'Italie des écuyers qui avaient fréquenté les académies, cultive l'ambition de retrouver, sous le cavalier, la beauté des allures et des attitudes du cheval lorsqu'il se meut en liberté.

Le cavalier, pour y parvenir, doit imposer sa volonté à une monture qui elle-même est soumise à des contraintes structurelles. Son squelette est spécialisé pour la course et son cortex sensori-moteur est réduit notamment en ce qui concerne le territoire cortical dévolu à la locomotion volontaire, ainsi que l'a montré Christophe Degueurce précédemment.

D'où la nécessité de s'interroger sur cette intention de notre équitation savante et sur les contraintes qu'elle impose au cheval monté. Lorsque le cavalier cherche à fixer la posture de l'avant-main dans le Ramener, dans quelle mesure modifie-t-il celle du cheval libre de ses mouvements ?

Plusieurs options s'offrent au cavalier. Une parmi les plus répandues aujourd'hui veut que la locomotion puisse se dérouler et se développer quelles que soient les contraintes imposées à l'avant-main et même grâce à elles.

Une autre voie s'ouvre à ceux qui se proposent d'examiner le cheval libre et d'essayer de stabiliser son équilibre en lui conservant sa plasticité posturale et en accompagnant ses mouvements locomoteurs naturels.

Impliquant un emploi des aides adapté, la liberté accordée ainsi aux mouvements de l'encolure, de la tête, de la langue et de la mâchoire inférieure du cheval devrait nous orienter vers la pratique d'une nouvelle équitation à la française. C'est ce que je vais tenter d'exposer dans les lignes qui suivent.

XENOPHON, les origines de l'équitation savante

Cette ambition de retrouver, sous le cavalier, la beauté des allures du cheval lorsqu'il se meut en liberté émerge dès l'antiquité grecque dans l'oeuvre de XÉNOPHON, De l’art équestre, écrit à Scillonte entre 391 et 371 avant notre ère. C'est le premier traité qui nous soit parvenu complet.

Xénophon décrit pour le citoyen athénien le beau et bon cheval, comment l’acheter, l’entretenir et le dresser dans la perspective de la guerre et la défense de la Cité.

A la fin de l’ouvrage, apparaît un autre cheval, celui qui est monté dans les processions en l’honneur des dieux. Or, ce qui plait aux dieux des grecs c'est la beauté.

La procession des Panathénées sculptée par Phidias pour la frise du Parthénon

La recherche du beau et du bien

« Si quelqu’un, montant un bon cheval de guerre, veut le faire paraître avantageusement et prendre les plus belles allures, qu’il se garde bien de le tourmenter, soit en lui tirant la bride, soit en le pinçant de l’éperon ou en le frappant avec un fouet, par où plusieurs pensent briller. […] Conduit, au contraire, par une main légère, sans que les rênes soient tendues, relevant son encolure, et ramenant sa tête avec grâce, il prendra l’allure fière et noble dans laquelle d’ailleurs il se plaît naturellement ; car quand il revient près des autres chevaux, surtout si ce sont des femelles, c’est alors qu’il relève le plus son encolure, ramène sa tête d’un air fier et vif, lève moelleusement les jambes et porte la queue haute. Toutes les fois qu’on saura l’amener à faire ce qu’il fait de lui-même lorsqu’il veut paraître beau, on trouvera un cheval qui, travaillant avec plaisir,aura l’air vif, noble et brillant. » Trad. Paul-Louis Courier, 1834

La recherche du beau considérée comme moyen d’accéder au vrai s’accompagne ici de la notion aristotélicienne de l’imitation de la nature qui est belle et bonne. Le cheval qui travaille avec plaisir montre qu'il s'agit bien d’une maïeutique, c’est-à-dire d’une forme d’accouchement de soi-même, de l’accès à une vérité intérieure qui se manifeste par une conduite de joie, tant de la part du cheval que de son cavalier.

Du point de vue qui nous intéresse, nous pouvons souligner deux points essentiels présents dans ce texte qui sont les deux intentions poétiqe et philosophique sur lesquelles reposent notre équitation savante : la douceur des moyens employés par le cavalier pour indiquer sa volonté et rendre au cheval monté la grâce des attitudes et des mouvements qu'il a naturellement en liberté quand il veut faire le beau et déployer tous ses moyens.

Mêmes intuitions à la Renaissance

Vingt siècles plus tard, en Occident, dès les débuts de la Renaissance italienne, réapparaît une équitation fondée sur la douceur des moyens employés.

Ferdinand d’Aragon dans une lettre du 23 mai 1498 au marquis de Mantoue l'explicite bien :

« Pour répondre ici à ce que vous m’avez demandé, c’est-à-dire, s’il est nécessaire qu’un cheval bien dressé doive obéir aussi bien à la jambe qu’à la main comme si, sans l’action répétée de la main ou de la jambe, on ne pouvait diriger toutes les opérations décidées par le Cavalier ; alors que vous avez par ailleurs vu évoluer des chevaux sans aucune aide avec les jambes fermes du cavalier qui paraissaient immobiles, et encore d’autres qui ont très bien guidé leur cheval sans l’aide de leurs jambes. Aussi en fonction de mon savoir et dans la logique de notre raisonnement, je vous répondrais qu’étant donné la fonction de la main qui est de guider les épaules, celle des jambes de guider les hanches, la distance qui existe des épaules aux hanches et enfin le fait que celles-ci soient des parties opposées, on arrivera avec l’art du dressage à faire en sorte que le cheval opère avec une parfaite synchronisation des membres antérieurs et postérieurs. Mais il est vrai aussi que, une fois que le cheval est dressé et qu’il comprend toutes les aides, il faut monter sans leur aide, mais cela est école pour Princes. »

L'équitation savante devient ainsi la métaphore de l'exercice du pouvoir politique. Le souverain qui maitrise son cheval sans y toucher, a acquis par-là la capacité à gouverner les hommes sans employer la force.

Quelques années plus tard, les moyens employés pour y arriver sont exposés par Federigo GRISONE, gentilhomme napolitain et premier écuyer italien des temps modernes à avoir publié un traité (en 1550). Il décrit ainsi ce qu'il nomme le « fondement de sa doctrine » :

« [Lorsqu'un cheval] s’embride, le mufle retiré pour aller férir du front, il n’en sera pas seulement plus ferme de bouche, mais aussi il tiendra son col ferme et dur jamais ne la mouvant hors de son lieu, et avec un doux appui s’accompagnera et agencera de sorte la bouche avec la bride, la mâchant toujours qu’il semblera qu’elle y soit miraculeusement née. »

Cette citation donne la description exacte de ce que nous appelons la "mise en main", technique de base de l'équitation ancienne pratiquée en France à la suite des guerres d'Italie, ainsi que du bauchérisme qui représente un renouveau de l'équitation savante française au XIXe siècle.

François Ier

La reconstruction posturale du cheval

Pour mettre en oeuvre leur programme, les écuyers italiens font travailler leurs chevaux dans un équilibre particulier pour en obtenir une meilleure mobilité en tous sens, mais surtout qui "allie au déplacement, confort et légèreté". Cet équilibre est obtenu grâce à une "modification substantielle sur la durée et en profondeur de LA POSTURE DU CHEVAL" (Dominique Ollivier, Dictionnaire d'équitation, Agence cheval de France, 2003, p. 249) non seulement dans son avant-main par le ramener mais dans tout son ensemble par le rassembler. (Le concept de "reconstruction posturale du cheval" a été mis en lumière et défini par Dominique Ollivier, "Rôle de l'aplomb dans l'équilibre dynamique de l'épaule en dedans" dans François Robichon de La Guérinière, écuyer du roi et d'aujourd'hui, colloque du 14 juillet 2000 à l'Ecole nationale d'Equitation (dir. Patrice Franchet d'Espèrey), Belin, 2000)

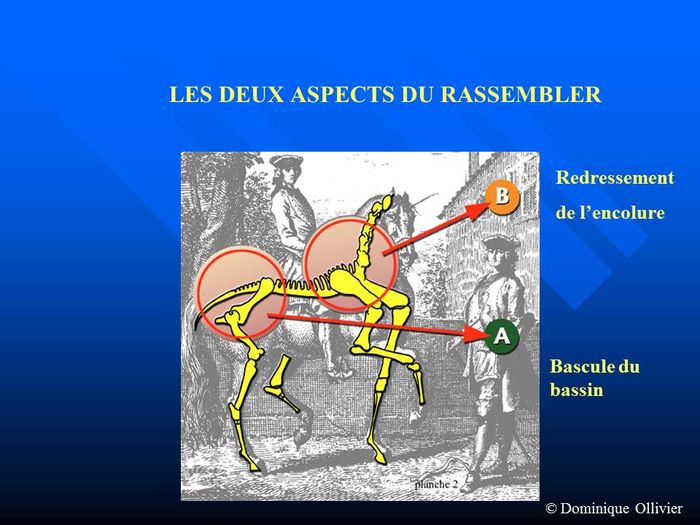

Les deux aspects du rassembler

Le rassembler se caractérise :

| Par l’avancée des postérieurs pour une plus grande prise en charge de la masse, |

© D. Ollivier |

et le reflux du bras de levier tête-encolure au-dessus des appuis antérieurs |

Le RASSEMBLER, comporte deux aspects :

© D. Ollivier5 © D. Ollivier5 |

B : Le redressement de l’encolure |

|

A : La bascule du bassin |

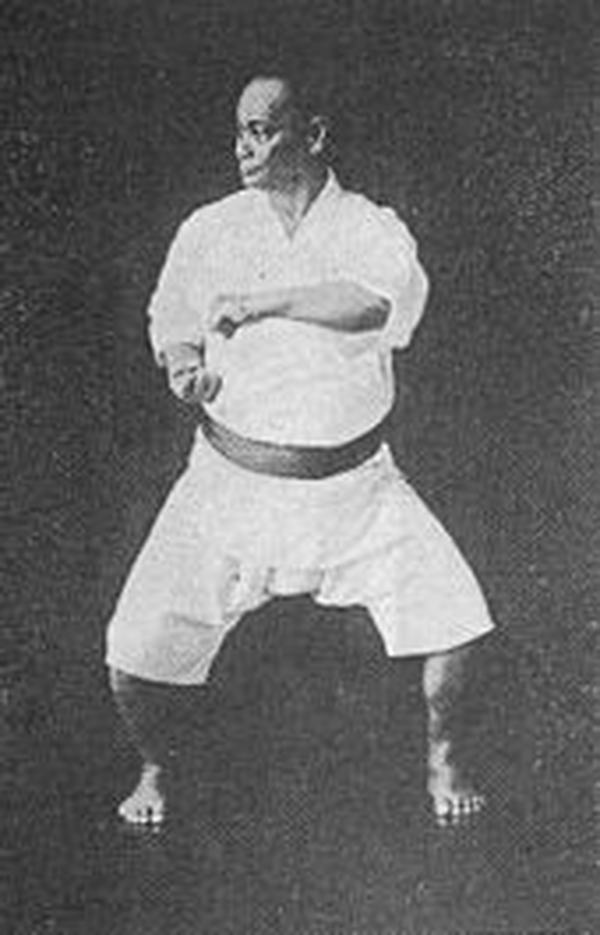

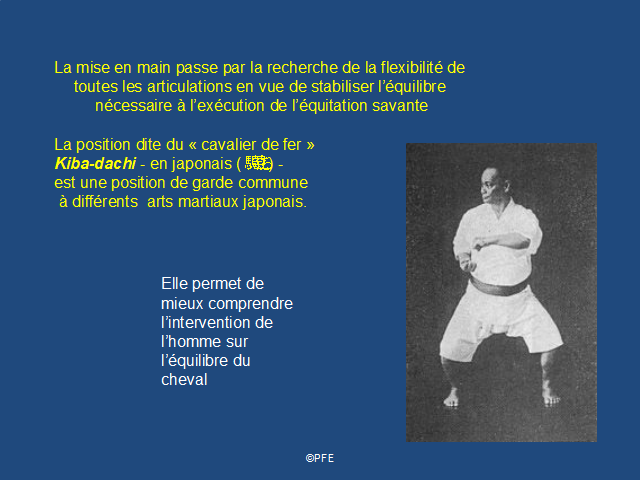

Le cavalier de fer

La position dite du « cavalier de fer » Kiba-dachi - en japonais (騎馬立ち) - est une position de garde commune à différents arts martiaux japonais.

|

qui permet de mieux comprendre l’intervention de l’homme sur l’équilibre du cheval |

|

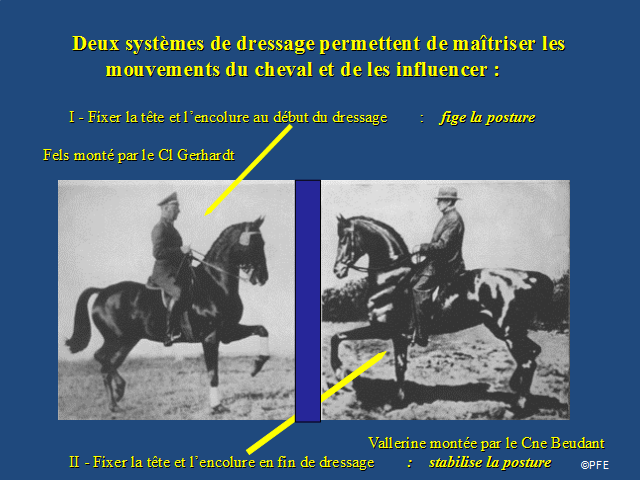

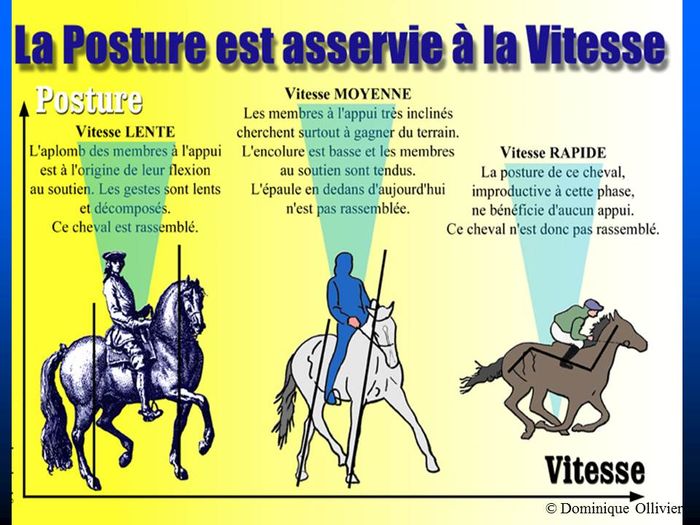

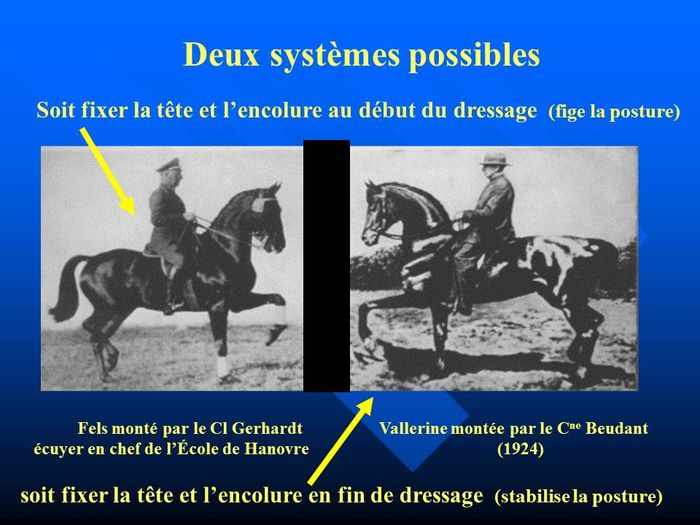

Les deux options du dressage

Pour parvenir à faire entrer le cheval dans un équilibre rassembler stable, pour maîtriser et influencer ses mouvements,

le cavalier dispose de deux options techniques qui consistent,

|

l'une, à fixer la tête et l’encolure au début du dressage |

et l'autre, à les stabiliser au cours du dressage au fur et à mesure des progrès de l'équilibre et de la décontraction |

|

|

| Fels monté par le Colonel Gerhardt | Vallerine montée par le Capitaine Beudant |

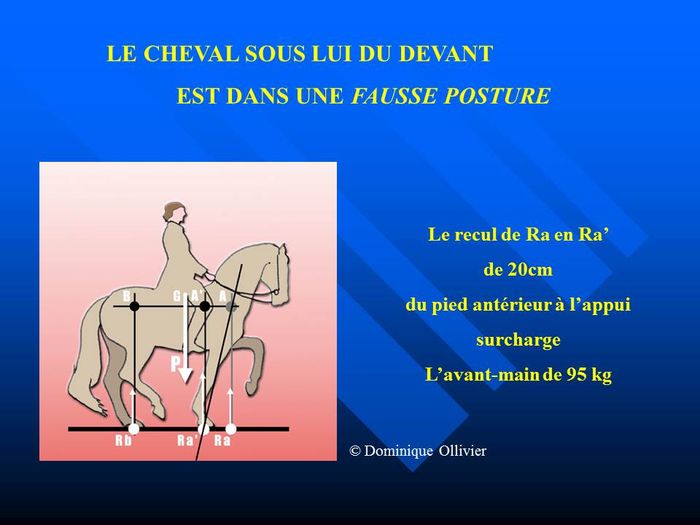

La première option correspond au modèle biomécanique du cheval comprimé sur lui-même

la métaphore qui lui appliquée est celle du fleuret poussé contre un mur

c'est la technique de LA MISE SUR LA MAIN

Un cheval est sur la main lorsque :

« Pousser en avant par les jambes et ayant cesser de résister dans son encolure et dans sa nuque, le cheval conserve avec la main un contact constant et en accepte les actions sans contrainte ».

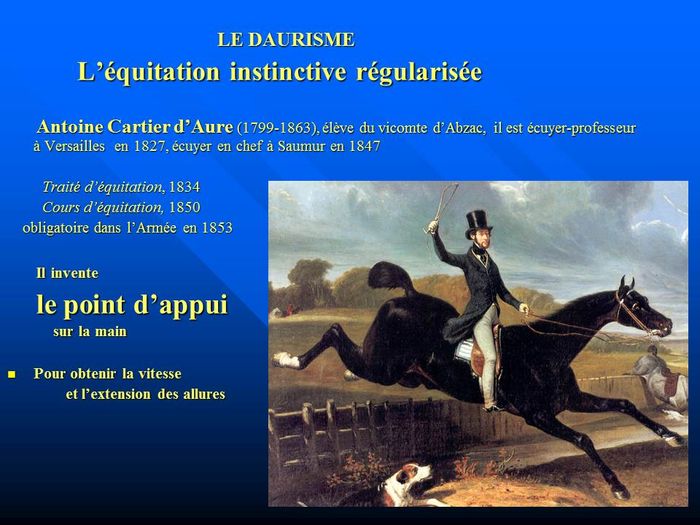

Elle utilise le point d’appui sur la main, invention d’Antoine d’Aure exposée dans son Cours d’équitation militaire de 1850.

Pour l'obtenir l’action des jambes précède celle de la main, ce qui a pour conséquence de créer un contact constant de la bouche du cheval avec la main du cavalier sur des rênes tendues.

L’équitation sportive, y compris le dressage de compétition, trouve dans cette technique un moyen bien adapté au développement de la puissance musculaire du cheval considéré comme un athlète tendu vers la performance.

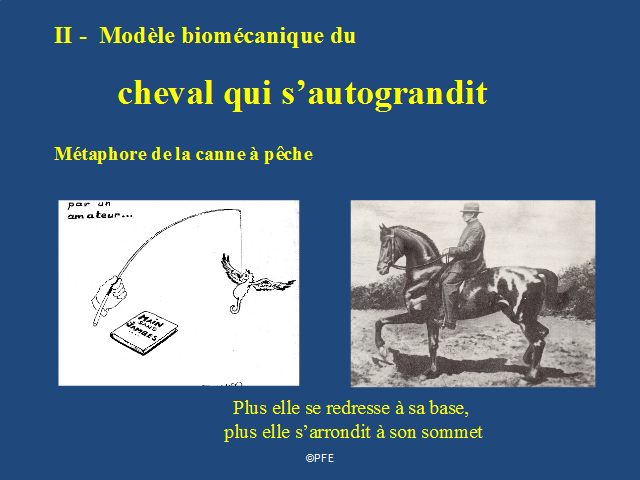

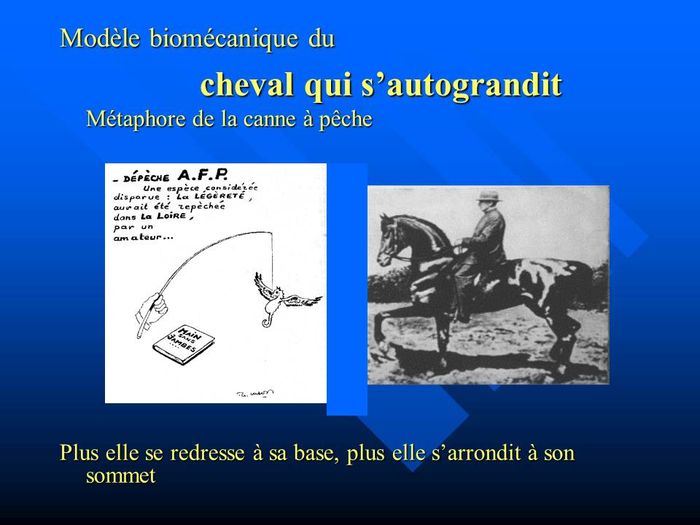

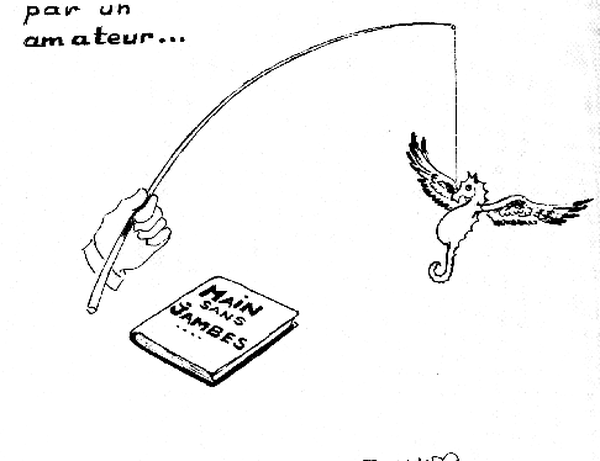

La seconde option correspond au modèle biomécanique du cheval qui s’autograndit

La métaphore qui en rend compte est celle de la canne à pêche

Plus cette canne se redresse à sa base, plus elle s’arrondit à son sommet

La technique utilisée est celle de LA MISE EN MAIN

qui se définit comme la « décontraction de la bouche dans le ramener. C’est un mouvement de la langue analogue à celui qu’elle exécute pour la déglutition et qui soulève le ou les mors. » Général Albert Decarpentry, Équitation académique, 1947

Dans l'emploi des aides qui caractérise la mise en main, la main commence le premier effet et les jambes accompagnent ce mouvement, ainsi que le décrit François Robichon de La Guérinière dans École de cavalerie de 1733.

L’appui sur le mors se réduit momentanément au contact minimum jusqu’à la descente de main au cours de laquelle le cheval prend en charge sa posture quoique le cavalier lui rende la main et le laisse continuer son mouvement de lui-même, les rênes étant complètement flottantes.

La mise en main est orientée vers la recherche de la flexibilité des ressorts du cheval considéré comme un danseur étoile qui tente d'exprimer une intention poétique et philosophique, comme nous l'avons vu déjà présente chez Xénophon. La mise en main est le fondement de l'art de l'équitation à la française.

Comment peut-on essayer de contraindre le moins possible le cheval à conserver sa posture ?

Observons les déplacements du cheval en liberté (vidéo : la locomotion du cheval en liberté)

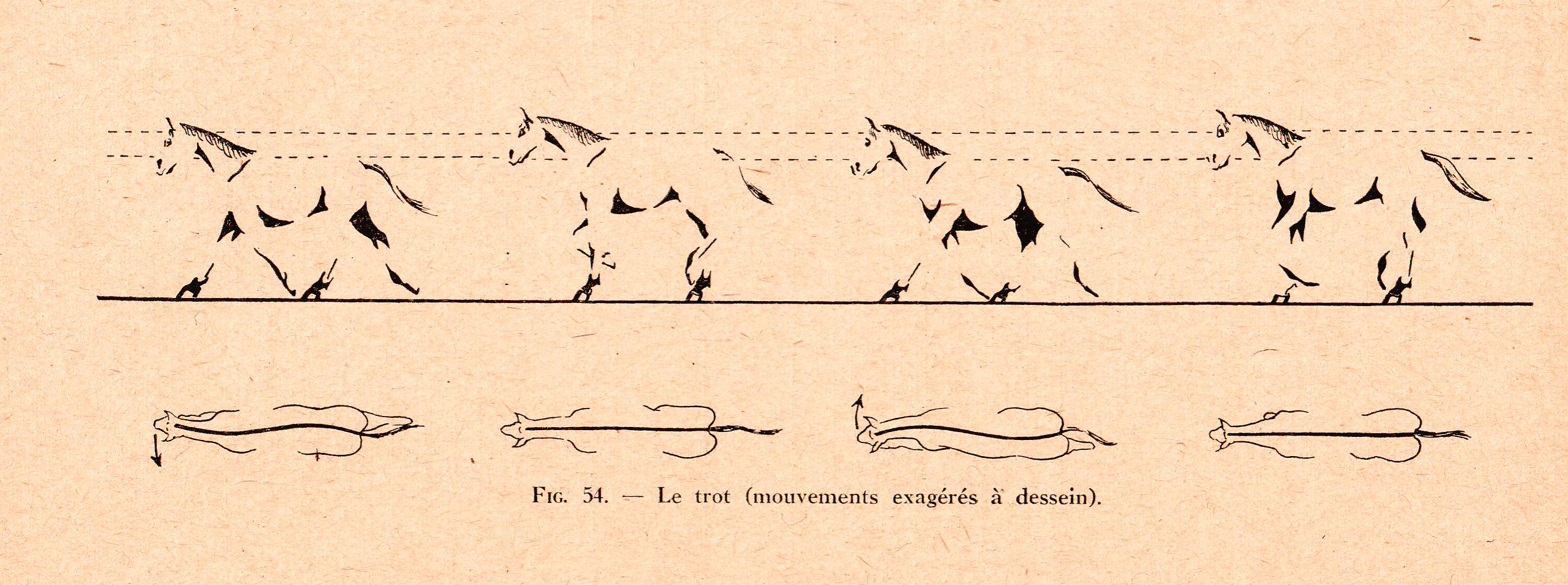

La locomotion des chevaux ressemble à celle des poules, l'encolure et la tête avancent et se rétractent à chaque foulée sur une ligne à peu près horizontale en ce qui concerne la bouche ; la nuque s'ouvre et se ferme en conséquence et cela aux trois allures, même si l'oeil le perçoit moins au trot. Ainsi, l'encolure est-elle animée d'oscillations verticales qui font partie de la coordination motrice héréditaire au même titre que les membres.

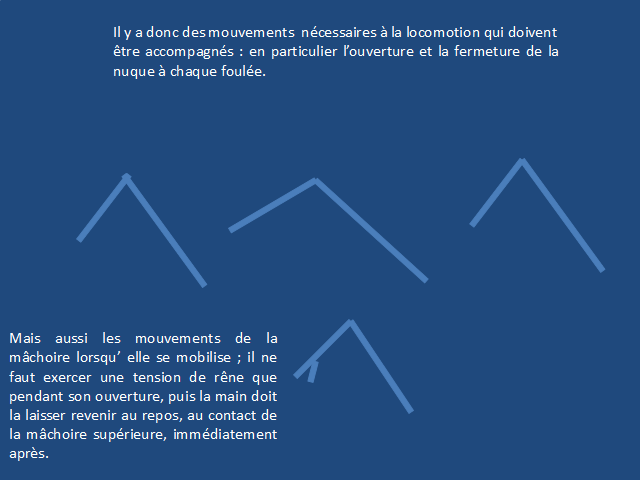

De plus, lorsque l'articulation de la mâchoire se mobilise sous l'effet d'une tension de rêne, la main doit laisser ensuite le mâchoire inférieure revenir au repos, au contact de la mâchoire supérieure.

Le cercle infernal

La main qui cherche à tenir la tête du cheval modifie la trajectoire naturelle de la bouche et l'ensemble des mouvements de l'avant-main.

La main qui cherche à tenir la tête du cheval modifie la trajectoire naturelle de la bouche et l'ensemble des mouvements de l'avant-main.

Si la main se positionne en point fixe, elle devient le centre d’un cercle dont les rênes sont le rayon, la tête ne pouvant plus avancer, les déplacements de la bouche se font sur un arc de cercle, par conséquent de bas en haut et de haut en bas et plus ou moins vers l'arrière. Elle exécute alors une sorte de mouvement de pioche caractéristique, le chanfrein passant régulièrement en arrière de la verticale quand il ne s'y positionne pas définitivement.

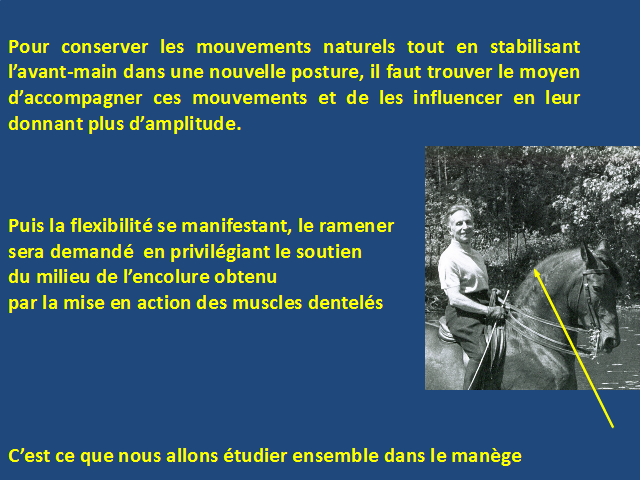

Influencer sans détruire

Pour sortir de cette impasse et conserver les mouvements naturels tout en stabilisant l’avant-main dans une nouvelle posture (en élévation, en descente, en ramener, selon les besoins), il faut accompagner ces mouvements pour les influencer (sans les perturber, les bloquer ou les détruire), leur permettre de prendre plus d'amplitude ou les réduire si nécessaire, tout en les laissant s'effectuer

C'est un domaine de recherche qui s’ouvre.

Dans les vidéos qui suivent, je propose une première approche. Je ne détaille pas la technique mise en oeuvre afin de permettre à chacun d'explorer son propre univers.

La carrière du cheval Katiki

Le cheval Katiki, reconverti au manège après une exceptionnelle carrière de course, a contribué à illustrer mon propos.

Vous allez le voir dans la vidéo suivante, ayant décidé de ne plus prendre son départ.

La deuxième partie le montre après être passé dans les mains de Nicolas Blondeau : il prend alors correctement son départ et gagne la course.

Il est dans tout le développement de son galop. Son équilibre, très différent de celui filmé dans le manège, permettra à chacun de se faire une idée du chemin parcouru au cours de sa deuxième carrière.

Pour conclure

L‘Unesco recommande de « sauvegarder sans figer ».

Dans cet esprit je propose une citation du docteur Suzuki qui fut le premier zéniste à briser

la loi du silence et à exposer cette doctrine à l‘Occident :

"Ne cherchez pas à marcher sur les traces des Anciens ; cherchez ce qu'ils ont cherché.“

Suzuki, Les chemins du Zen, Edons du Rocher, 1990

Pour compléter cette recherche, nous suggérons qu’il puisse s‘agir

d‘expérimenter avec l‘innocence du premier qui a trouvé :

« Le maître qui créa pour la première fois le tai ji en eut la révélation par l’illumination de son être et par la conscience qui lui fut donnée de la nature de son corps. C’est son propre corps qui l’instruisit ; c’est lui qui fut son maître de sagesse … Le maître élabora alors cette magnifique suite de mouvements dans sa pureté originelle, c’est-à-dire non encombrée par un savoir plaqué de l’extérieur ou modifié par ce qu’en attendent les autres.

Dans sa forme la plus pure, à un degré élevé, le tai ji devient presque invisible : tellement subtil que vous ne pouvez même plus admirer l’agencement de ses figures, tellement insaisissable que vous n’avez plus de point de repère auquel vous raccrocher : il n’y a plus de structure établie. Le seul moyen de vous y retrouver, c’est d’y pénétrer et d’apprendre ce qu’il est, en en faisant vous-même. Les principes abstraits ne vous apprennent pas grand-chose parce qu’ils viennent d’un savoir extérieur.»

Chungluang Al Huang, Tai Ji, danse du Tao, Trédaniel,1986

- Détails

- Catégorie : Enseignement de l'équitation

- Affichages : 45485

Pour obtenir un changement de direction, tourner et parcourir des lignes courbes, le cavalier dispose de plusieurs solutions selon l'état de flexibilité acquis au cours du dressage :

Une première solution consiste à déplacer la main en ouverture (elle s'écarte de côté en supination, c'est-à-dire les ongles orientés vers le dessus) du côté où l'on veut que se déplace le cheval, en attirant la tête du cheval et les épaules qui elles-mêmes vont être suivies des hanches.

Mais, il arrive souvent que l'orientation des hanches par rapport aux épaules ne change pas et que malgré le déplacement de la tête et de l'encolure du côté où l'on désire se diriger, le corps du cheval continu à se déplacer sur la ligne droite initiale (il y a comme une rupture dans la liaison entre l'encolure et le tronc). On peut alors modifier la position des hanches par rapport aux épaules en les déplaçant dans le sens opposé. Pour cela, la jambe du dedans vient au secours de la main qui effectue son effet d'ouverture ; c'est ce que l'on appelle un effet latéral.

Le général L'Hotte l'indique dans le chapitre IV de ses Questions équestres (1906) : "Pour éviter ce manque d'accord entre les deux bouts du cheval, il faut tout d'bord, et par une légère déviation des hanches, disposer le foyer d'où part l'impulsion dans le sens répondant à la nouvelle direction à prendre ; l'attitude donnée à la tête et à l'encolure faisant aussitôt écho à la déviation des hanches."

"... la disposition des hanches détermine le changement de direction ; tandis que l'attitude donnée à la tête et à l'encolure ne peut que le solliciter."

Rul, dans Le bauchérisme réduit à sa plus simple expression, Dumaine, 1857, établit sa progression de dressage sur cette disposition des hanches avant de déplacer les épaules ou des épaules avant de déplacer les hanches.

La disposition des hanches est donc aussi une deuxième solution plus efficace que la première et même parfaitement efficace.

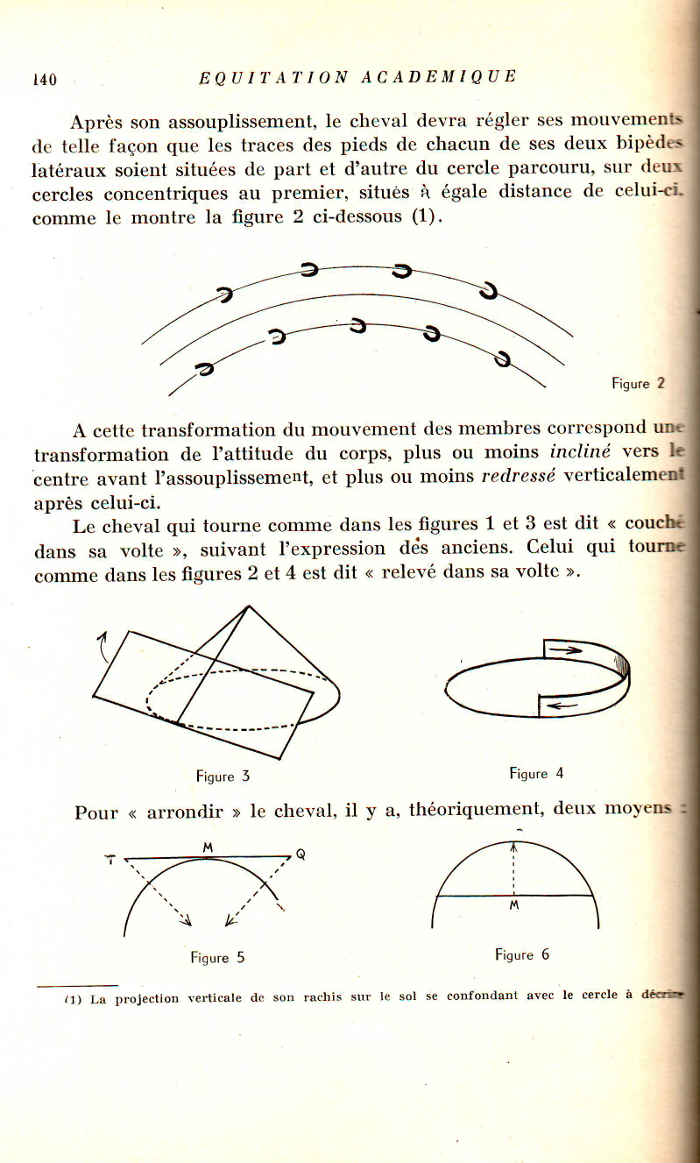

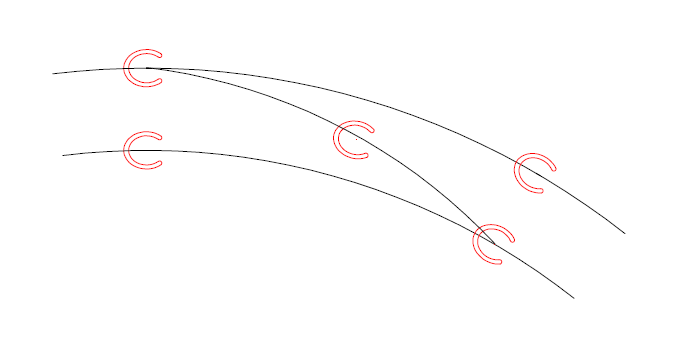

la troisième solution se trouve dans Equitation académique, Editions Henri Neveu, 1949, où le général Decarpentry préconise l’incurvation régulière du cheval afin de l’ajuster à la courbe parcourue et d’obtenir les posers des bipèdes latéraux sur deux courbes concentriques. Cette solution préconise de cintrer le cheval pour annuler les effets de la force centrifuge que ce dernier tente de combattre par inclinaison de la masse en dedans de la courbe. Des études scientifiques montrent que l’incurvation régulière n’existe pas.

La quatrième solution consiste à tourner en conservant le cheval droit de hanches et d'épaules et à agir par une rêne d’appui (avec ou sans placer de la tête au dehors) aidée au besoin par la jambe du même côté. Ce léger décalage des hanches en dedans est préconisé par Dupaty de Clam et plus récemment par Dominique Ollivier dans L'épaule en dedans révélées, Ed'hippos, 2010 :

L’observation de Katiki tournant autour de moi en liberté m’a permis de mettre à jour sa stratégie.

Lorsqu’il se déplace sur un cercle de faible diamètre, dans la majorité des cas, le côté du dehors apparaît convexe d’une façon régulière alors que les pieds du latéral du dehors, eux, sont alignés dans leurs posers. Le postérieur du latéral du dedans se comporte différemment, il se déplace de biais sous le ventre et vient se poser presque en avant du postérieur du dehors. Ceci est rendu possible par la déviation en dedans du bassin entraînant l'avancée de la pointe de la hanche du même côté.

Voici les aides du cavalier pour faire entrer le cheval monté dans la même stratégie de tourner. c'est la cinquième solution :

Le pli donné par la main du dedans (effet de rêne du placer[1] qui déplace légèrement le garrot au-dessus de l’antérieur du dehors) employée seule ou accompagnée de la pression souple du mollet du même côté, amène la pointe de la hanche du dedans vers l'avant et provoque le poser du postérieur presque en avant de celui du postérieur du dehors.

[C’est ce qui donne au cavalier assis sur son cheval l'impression d'incurvation régulière, sensation qu'il est important de percevoir même si ce n’est pas une réalité scientifique. En effet, du côté du dedans le corps du cheval reste droit, bien qu’il existe une possibilité de légère flexion latérale des vertèbres th9 à th12 qui se situent sous la selle au niveau de l'assiette du cavalier. Cette flexion est plutôt négligeable par rapport à l’ensemble de la colonne vertébrale. (Lire à ce sujet dans L’épaule en dedans révélées de Dominique Ollivier, éditions Edhippos, 2010, l’étude biomécanique qui lui est consacrée)]

Le poser du postérieur du dedans devant le postérieur du dehors sert de pivot à toute la masse qui pousse les épaules vers le dedans. Cela est aussi efficace que la disposition des hanches en dehors indiquée par le général L’Hotte, mais sans l’inconvénient de mettre le cheval sur les épaules et de l’obliger à prolonger les appuis des antérieurs au sol. Il n’en reste pas moins que cette disposition des hanches peut rendre de grands services en début de dressage.